高见之书:英帝国如何改变世界

2019-02-21 12:03:27风声 来自北京市

【高见之书】

栏目主持:张弘

聚焦

《大英帝国的崛起与衰落》

作者:(英)劳伦斯·詹姆斯

出版社:中国友谊出版公司北京斯坦威图书公司出品

2018年11月

内容简介:本书是一次对大英帝国历史的全景展示。时间跨度从伊丽莎白时代开始,一直至20世纪晚期。书的第一部分,作者盛赞早期冒险家为英帝国的崛起立下汗马功劳,以及一代代移殖民的艰苦奋斗。第二部分,主要讲述的是英国为维持其霸业,与诸帝国争霸的故事,最终以拿破仑战争的胜利开创不列颠的百年霸权。第三部分讲述的是19世纪英帝国鼎盛时期,直至第一次世界大战的来临。第四部分叙述的英国在两次世界大战中的表现,是英帝国衰落的开始。第五部分叙述的是战后英国维护帝国做出的种种努力,是英帝国落幕的故事。

英帝国最重要的影响在于,它改变了世界

(英)劳伦斯·詹姆斯

20世纪80年代的早些时候,我曾在大英帝国过去的商业中心作过一次短暂的停留。在那时,泰晤士河北岸交错林立的码头和砖瓦库房都早已废弃不用。然而,那里整体的观感仍令人印象深刻。生铁制的道路名牌标志着过去的荣光(牙买加大街、锡兰大街)。无论是伦敦、利物浦还是布里斯托,被废弃了的码头都昭示着英帝国曾经的辉煌。

还有一些其他事物同样昭示了英帝国曾经的荣光:兰开夏棉纺织厂中的纺锤上曾经缠绕过运往印度的棉纱;克莱德河和泰恩河上的造船厂曾造出蒸汽机船,载着英帝国的货物以及它们的护送者们驶向远方;商人们以及那些挣得大量利润、成为富豪的乡绅们的别墅。

在物质层面上,帝国对英国的影响是显著的。而在精神层面上,这一影响可能显得就没有那么显著了。帝国改变了英国人的性格,而这一点又是极为重要的。它促使了一种优越感的产生。同样曾经作为世界性的力量,优越感也存在于法国人的血液中。通常情况下,它近乎等同于明确的排外主义。它也培养了种族傲慢。然而,几乎与此同时,深植于人心的自由与福音主义理想令人们产生了一种强烈的感觉,即帝国所带来的义务感与使命感。至少其卫道士认为,帝国之所以存在,是为了使其人民文明化以提升他们的地位。

他们之所以主张这一要求,是有其必要性的。这是因为,英国人从不将拥有一个地缘意义上的帝国视作理所当然。自17世纪起,英国人就受到这样的教育:他们的法律、个人自由以及民选政府是值得自豪的。这一观点也受到了官方的支持。但是,很多人不禁要问,英国人的权利可以包容万物吗?换言之,英国人的权利可以出口到其他地方,并且为英国殖民地上的原住民所享有吗?从帝国的开始一直到其结束,这一问题一直困扰着帝国的人民以及其统治者。而且,由于在许多关键的问题上,对这一问题的回答都是肯定的,这一回答也就最终导致了帝国的消亡。

单凭理念自身是无法创造出帝国的。许多男人和女人都在这一过程中扮演了重要的角色。他们可能是建造者,也可能是统治者。也正是他们的故事集合在一起,才最终书写出帝国的篇章。有些人成了伟大的人物。他们的事业见诸报端,登上头条;很快地,他们发现自己成了英雄,其功绩也成了教科书上的内容。人们仔细地筛去了他们性格中不良的一面,将这些英雄们塑造成年轻一代的偶像。他们正是那些保守而成就斐然的指挥官与政治家们。其中包括:皮特、伍尔夫、罗德尼、纳尔逊和威灵顿。这些人遵循着高尚的原则,并且完成了自己的任务。也正是因为这一点,他们受到了人民的尊敬。他们中也有不易管教的。正是这些人航行来到了未知的大陆,不仅寻找到了隐藏的能量,而且看到了不一般的风景。第一个是克莱夫,紧接着是戈登。如同其他的帝国建立者一样,后者把自己看作天意的传播者。这一神谕将英国与其他国家划分开来,将其看作更加美好世界的创造者。对于罗德斯而言,虽然被其野心和粗暴所掩盖,完成英国的帝国使命也是其行动的指路明灯。最后,“阿拉伯的劳伦斯”(指托马斯·爱德华·劳伦斯。英国作家、军人。因在1916年至1918年的阿拉伯大起义中作为英国联络官的角色而出名。)在20世纪大展手脚。尽管其行动华而不实,大抵也称得上优雅。正是他为帝国的日落添上了一抹光辉的色彩。

对于一个人来说,建立一个帝国并在其身上烙下自己的烙印,总是要比拆除帝国的骨架要来得迷人。在帝国解体时期涌现出来的英雄人物中,并没有出现第二个克莱夫或者劳伦斯。他们的身上没有披上浪漫的色彩,也并不吸引人。蒙巴顿可能勉强接近这一标准。然而,与其前辈相比,他的成就仍旧显得浅陋。而且,比起其个人的杰出才能,他出名的原因很有可能在于其同皇家之间的联系(从威廉四世之死到20世纪80年代末期,皇室家族享受了前所未有的崇敬)。相反的,我认为,艾德礼、麦克劳德和麦克米伦才是帝国解体过程中的真正英雄。他们灵巧地运用着自己的政治手腕,极大地促进了帝国的解体。与法国、葡萄牙或俄罗斯不同的是,英帝国的解体并不伴随着泪水。

从现实意义的角度出发,英帝国最重要的影响在于,它改变了世界。世界之所以成为今天的这个样子,英帝国三百年的海外扩张可谓功不可没。在北美、亚洲的大部分地区、中东、非洲以及太平洋地区,当地的人口、经济以及政治生活无疑都受到了英国此前统治的作用与影响。英语是使用范围最为广泛的全球性语言。而且,正是因为同英国及其价值观长期的接触,全世界数以百万计的人所经受的政府管理、他们的日常生活乃至于思维习惯,都打上了英国的烙印。无论是好还是坏,现代的、后帝国主义时代的世界正是帝国时代的产物。而在自16世纪初到20世纪初的欧洲帝国扩张狂潮中,无论从何种意义上来说,英国都是获益最多的那一个。

摘编自《大英帝国的崛起与衰落》前言

本期推荐

《消失的古城》

作者:王笛

出版社:社会科学文献出版社

2019年3月

推荐指数:★★★★☆

内容简介:本书提供了丰富的人们日常生活的细节,讲述了成都这座城市从传统生活到进入现代的故事。它为我们精心描绘了听戏、泡茶馆、逛庙会、节日庆典、街头政治、改良与革命等活动,以及乞丐、妓女、苦力、小贩、工匠、挑水夫、算命先生、剃头匠等各种身份的人,在这座城市中为生活而挣扎。

点评:清末民初的成都社会风貌,文史结合的描述营造出扑面而来的市井气息和生活百态。

《堕落之海:地中海史研究》

作者:(英)佩里格林·霍登(英)尼古拉斯·帕赛尔

出版社:中信出版集团

2018年12月

推荐指数:★★★★

内容简介:地中海是世界古代文明的重要发祥地,而在古希腊,海洋一度被柏拉图等哲学家视为“又咸又苦的邻居”、滋生罪恶的“堕落”之地。本书作者霍登和珀塞尔反其义而用之,在书中强调海上联系对于构建地中海社会至关重要的作用。本书力图从微观生态视角讲述地中海及其沿岸地区3000余年的人类生活史,重新梳理和评价地中海世界社会史和经济史的各个层面,其结论颠覆了人类学、农学和地理学中人们长期秉承的许多习以为常的观念。两位作者从人与自然环境互动的角度重构了地中海的形象,修正了布罗代尔将地理状况视为历史发展决定性因素的观点,并阐明地中海历史发展的流动性、连通性和非中心化特征。

点评:本书涉及地理学、历史、微观生物学、科技、农业、宗教等领域,涵盖内容之广泛令人叹为观止。

《见证重大改革决策——改革亲历者口述历史》

作者:中国经济体制改革研究会

出版社:社会科学文献出版社

2018年12月

推荐指数:★★★☆

内容简介:本书的口述资料几乎涉及所有中央层面重大改革措施,诸如包产到户、价格改革、国有企业改革、股份制、经济特区、证券市场、分税制等以及《关于经济体制改革的决定》等重要文件的制定。这些亲历者的口述,有对历史现场的生动描述,有对个人经历的深刻反思,有对改革开放历史经验的系统总结,为深入研究改革开放的历史提供了第一手资料。

点评:本书内容与权威档案相互参照,可以相得益彰。

《路易十六出逃记》

作者:(美)谭旋

出版社:北京师范大学出版社

2019年1月

推荐指数:★★★★

内容简介:法国大革命对于法国历史以及全欧洲都留下了深刻广泛的影响。法国的政治体制在大革命期间发生了史诗性的转变:统治法国多个世纪,保证君主制与封建制度在三年内土崩瓦解,整个欧洲的皇室因而心生恐惧,本书对法国国王路易十六在革命危机时的生活史进行了深入的研究

点评:国王逃往瓦伦改变了法国历史,法国大革命走向恐怖令人嗟叹。

《激进之踵:戊戌变法反思录》

作者:羽戈

出版社:山西人民出版社

2019年1月

推荐指数:★★★☆

内容简介:本书以戊戌变法中国的人物为线索,将其放置在历史的激流中,观察其抉择如何影响时代或被时代影响。作者力图揭示“说什么激进”背后的“为什么激进”,进而重新打量和评判戊戌变法。

点评:横看成岭侧成峰,改革者的激进,往往因为改革受阻而使然。

近期新书

《科举》

作者:(日)宫崎市定

出版社:浙江大学出版社

2018年12月

内容简介:科举不只是一个考试制度,更是古代中国的制度支柱和文化主脉,在中国传统文化中有着举足轻重的地位。本书用讲故事的方式,讲述历代科举的发展历程和制度建设,将科举制度的公开考试、公平竞争、择优录取的合理内核呈现出来。在此基础上,分别讲述了科举对中国政治、教育、文学艺术、社会习俗、学术、科学和东亚、西方的影响。

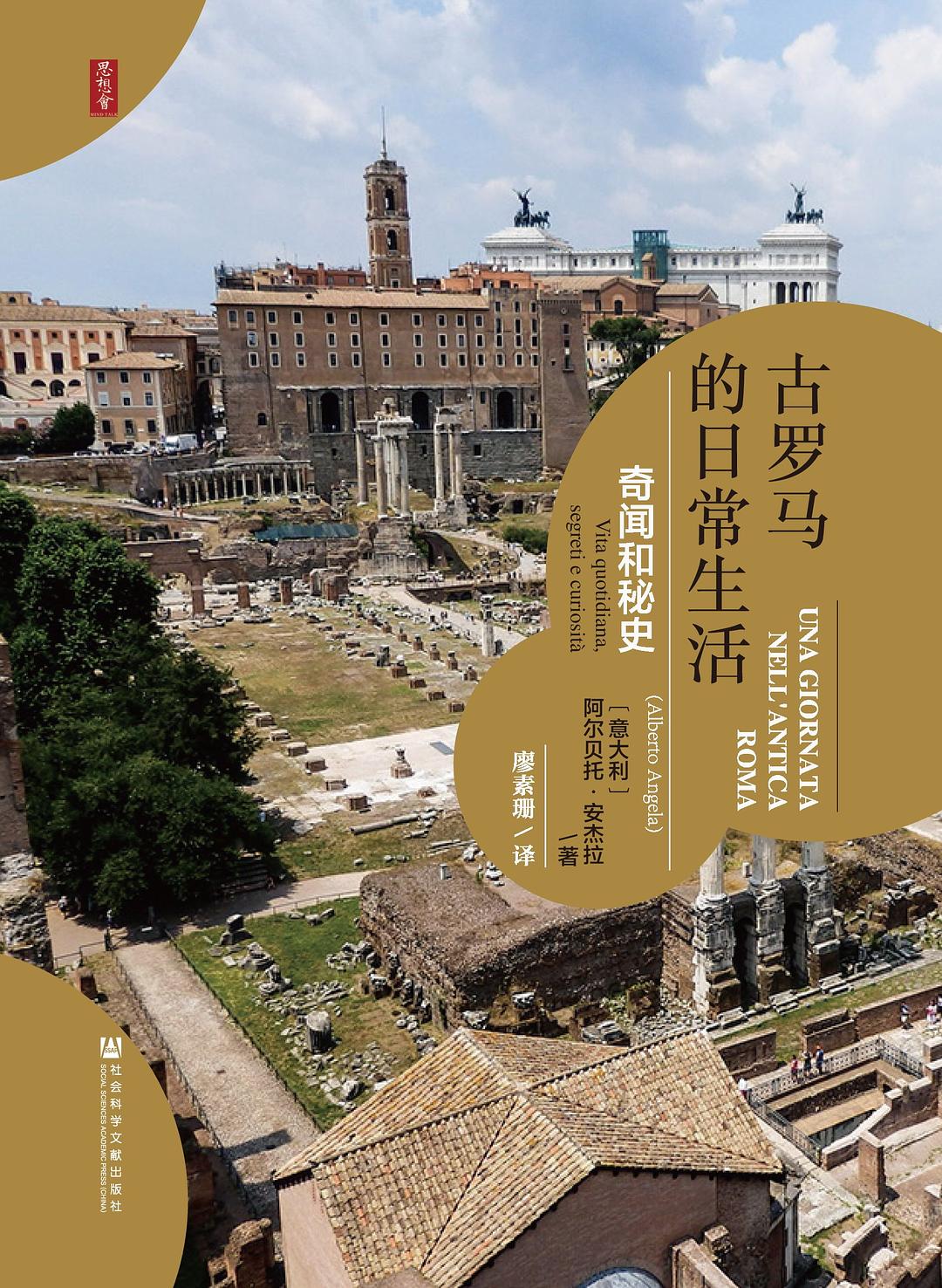

《古罗马的日常生活》

作者:(意大利)阿尔贝托·安杰拉

出版社:社会科学文献出版社

2019年1月

内容简介:从公元115年的一个再平常不过的早晨开始,阿尔贝托·安吉拉(Alberto Angela)引领读者在古罗马城进行一次非凡的探险之旅。此时罗马帝国正处于权力的高峰。帝都罗马更是名副其实的世界性大都会。从富丽的多穆斯到拥挤的公寓大楼,从嘈杂的罗马集市到宏伟的帝都浴场,巴西利卡中的唇枪舌剑,斗兽场里殊死拼杀,罗马人的酒会、游戏、习俗、禁忌,甚至隐秘性事,等等等等,均呈现在作者笔下。

《成为:米歇尔·奥巴马自传》

作者:(美)米歇尔·奥巴马

出版社:天地出版社

2019年1月

内容简介:米歇尔•奥巴马在书中首次公开描述了她的婚姻生活,尤其是她与贝拉克•奥巴马结婚的早些年,她是如何在丈夫政治生涯的快速上升期寻求职场与家庭间的平衡的。她展露了他们二人关于贝拉克要不要参加美国总统竞选的私下争论,以及她在他竞选期间所扮演的既备受欢迎又饱受指责的角色。米歇尔也讲述了她的家庭受到世界瞩目以及八年白宫生活的幕后故事。在此过程中,她更加深入地了解她的国家,而美国民众也逐渐了解她。

《变量》

作者:何帆

出版社:中信出版社

2019年1月

内容简介:本书是何帆在过去的一年走遍11个国家30多个城市观察到的——大国博弈、技术赋能、新旧融合、自下而上、重建社群……从中读到新的世界格局形成的背后原因、也可以看到新的商业模式在不同场景上演着好戏、新的生活方式为社会消除戾气和偏见、新的教育理念正在大山深处开花结果……本书通过鹰眼视角呈现了上一年的全画幅图景,也全方位观察那些微弱却充满力量的新事物、新框架、新方法、新理念、新业态、新生活方式……