儒家思想与现代工商文明如何结合?仁义理智信与利益之间保持怎样的关系?前不久,由北京大学世界伦理中心主办,长江商学院、北京大学高等人文研究院信義文化研究中心协办的“精神人文主义视域下的新商业文明”商业伦理工作坊,在北京大学李兆基人文学苑4号楼203会议室举行。与会专家学者和企业家,就儒商等问题作了研讨。凤凰网编选了三位学者的部分发言。

杜维明(北京大学高等人文研究院院长)

王建宝(长江商学院人文与商业伦理研究中心主任、长江商学院EMBA13期校友)

郗希(北京大学教育学院博士后)

王建宝:我发言的题目是《精神人文主义视域下的儒家公益伦理》,共分八个部分,第四部分是“亲亲而仁民——报恩的传统”。孟子曰:“君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。亲亲而仁民,仁民而爱物。”这里指出的是一个人内在的恻隐之心,向外表达的仁爱,不管是一种由内到外的还是由外到内的,根本的价值都是一种仁,最终可以使自己的恻隐之心能够推己及人地扩充到别的层面上,比如说家庭、社区、国甚至天下,甚至到万物。大家都知道,孟子说,老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼,故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。关于推恩,在此引用《诗经》里的这句话,“彼有不获稚,此有不敛穧,彼有遗秉,此有滞穗,伊寡妇之利”。

我们从农村长大的,从小到大在生产队的时候就是捡田里面的稻子,而且这些稻子还养活了很多人。中国的《诗经》描述的农耕传统还是活生生地存在于我们的现实生活中。按诗教,因为伊寡妇之利,寡妇通过自己的劳动获得一定的收获,这真是一种行公益的最高境界。

孔子之志与《诗经》之教是一脉相承的,因为孔子的志向是:老者安之,朋友信之,少者怀之。儒门的荀子也有同样的理想:选贤良、举笃敬、兴孝弟、收孤寡、补贫穷。孟子更是将孔子之志进一步具体化,大家都很熟悉《滕文公章句上》中的内容,出入相友,守望相助,这是中国几千年来能够在历代王朝衰败之后又重新在一片废墟中建立一个文化文明共同体的最根本的、生生不息的价值源泉。

……我最后总结一下,儒家是一个实践的哲学,孔子就是身体力行的人,我们只有从实践过程中才能够体现行公益的复杂性。我认为儒家公益的哲学基础是我们的恻隐之心,伦理基础是儒家的差等之爱,实施对象有义和道的甄选,实施方法是立足于推恩者自身,由内到外,先急后缓,态度是平等之爱而不是施舍,同时被帮助者的积极参与显得尤为重要。在实践过程中,良心之不忍,内外之张力,先后之必要,态度之微妙,能力之有限,对象之复杂,判断之模糊,过程之艰难,结果之出人意料,都是让人很痛苦的。我们长江商学院做过研究,花钱比挣钱更难。

最后,行公益只是权法,儒家所教最高理想是大同社会,而不是一个简单的对个体的一种帮助,这只是我们的一个小康社会的权宜之法,最终是实现一个“男有分,女有归”、“矜寡孤独废疾者,皆有所养”的大同社会,这才是儒家大同的理想,我想也是人类命运共同体的共同理想和未来。

杜维明:这里有很多看起来是一个悖论,不是那么简单,因为孔子讲得很清楚,古之学者为己,为己的话,就是发展自己的人格,完成自己做人的道理,就是成己成人。为仁由己,而由人乎哉?己变成非常关键的,也就是一个人的主体性问题。既然如此,我们又说仁就是一个关系网络的一部分。我们要了解到马王堆的材料关于仁字的写法,上面一个身体的身,下面是心灵的心,身心为仁。

刚刚王建宝讲的那段话是出自荀子,很不容易理解,开始是子路,他说爱己(让别人爱自己),什么叫仁,什么叫智,仁者爱己,智者知己,到了子贡他就说,爱人,孔子开始认为爱己是君子,一方面是爱人,到颜回用了自爱,从孔子来讲,自爱更高明,自爱里面就有两个向度,一个是成全自己,一个成全他人。这和新教伦理后来发展成个人中心确实是不同的典范,如果己在这个意思上面,它就和群的关系很密切,所以我说己就是一个关系网络的中心点。但是不要忘了中心点是什么,不能把中心点丢掉。很多人以为己就是角色,你在社会上扮演的什么样的角色。如果按照一个人在社会上扮演的角色,来规定一个人的内在价值,这个人是完全不够的,事实上把一个人内在的主体性摆在一个关系网络里,但是关系网络不能成全于仁,因为三军可夺帅也,匹夫不可夺其志也,一个人的志气、自我发展,外面的压力再大他可以挺得住,这个价值在伦理特别是商业伦理方面很重要。这个价值绝对不是为了个人,那个己不是孤立绝缘的,所以绝对不是私。所以仁的价值里很重要的方向就是有公的意思,这和义是完全连在一起的。自爱也就是接受所有人都能爱己,在自爱的基础上,大家能够互动。

“精神人文主义视域下的新商业文明”研讨现场,站立者为杜维明作发言。

我提供一个简单的道理,就是“己所不欲、勿施于人”。以前在联合国讨论普世伦理的时候,孔汉思教授从基督教的精神文明里提出来应该是己所欲、施于人,这是《圣经》里的观点,我认为好的,所以才要传教。当时我就提出了己所不欲勿施于人的观点。己所不欲勿施于人是一个恕道,就是我认为最好的,不一定强迫所有人都认为是最好的,当然我认为最好的也要和人家分享。我的分享对象,假如对我认为是最好的,但是他不这样认为,他有另外一套理论,我应该尊重、了解他要什么,而不是说我认为好的要跟他分享而已,我认为好的,他如果不愿意分享的话,他可能有其他的理由。

这样一来,儒家的长处,在文明对话当中的长处,就是它没有很强烈的教条主义问题,因为从那个人的自我发展、自我完成,从人的自觉、主体性出发,人又是关系网络的中心点,所以关心网络就带进来了。

另外我们今天都谈到了三个方面,第一个是人的自我,这当然还有身心的问题,第二个就是人和其他的人,再就是整个人类和自然万物。儒家另外一个精神人文主义的基础还有天的问题,这个人之所以这样做,如果从慈善事业等各方面来看,为什么和天地万物为一体,“推”是因为人性是来自天的,如果天不是一个有意志的,基督教里说有意志、有人格神的意思,天绝对是公的,绝对是普遍的,就是我的自我,我的自爱,我对自己的一种尊重,事实上是我和其他人交往的将心比心的基本原则,这样讲起来,个人的自我完成和怎样从己立而立人,己达而达人中间联系起来,这中间有很多方面可以进行细致讨论。所以我们说好不是一个个人主义,是一个关系,但是不要忘了,他有个人尊严,总要把人当人看,这是康德讲的,儒家是绝对可以接受的,而不是把人当做关系网络当中的一个筹码或者是只是当做一个方法而不把他当做目的,个人主义讲起来个人的尊严、价值、自由、独立性,这些东西就是个人,就是要讲己,但是这个个人又是关系网络的中心点,他的主体性和主体之间的互通是必须连在一起的,这样就不能简单地归结为个人主义和集体主义之间的争议,还有更深层的价值。

郗希:当前社会上的良知教育存在着逆向选择:即躁进者影响力大,越躁进越迎合成功学,越精神倾销就越能获得商业支持。另外,某些企业家多行少思,对决断力、行动力的追求有一定的激进性,所谓“行动的哲学”特别迎合企业家。

我们现在综合阳明学、阳明后学和朱子学等大家共同的认识,把良知可以分成三个层次,第一个是无知见之良知,未发之良知,也就是寂体良知。寂体良知的属性为“有觉无知”,无知而遍觉。这个良知就是说心性有觉,但是并不起分别或判断,甚至连“知”的念头都没有,是相对寂灭无为的。第二层次是直觉知见之良知,就是知而不虑的已发良知,知善知恶知好知恶就是这个层面,其有觉有知无虑。第三个层次是理性推理良知,这是古人不讲的,所以说阳明学长于决断,短于思辨。我们如果以廓然大公的心态,以智慧理性的思维去思辨的话,这也应算良知,为良知之虑。有觉有知有虑,是这个层次。

以我们今天所讲的一体之仁与自然的家国亲厚次序,这是良知里边自然的条理。讲究天地万物一体之仁,首先是同体,其次有一定的人情、地域、文化范围与亲厚次序,《大学》中“其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也”,薄厚关系不能颠倒。孟子说“亲亲而仁民,仁民而爱物”,他对于父母是亲之,对于民众仁而不亲,因为对民众一亲就容易结党。阳明先生后来改成亲民之后,导致明代一个很大的问题就是结党,大家都结党,因为你形成亲近的团体以后势必要结党,这一点和孟子是不太一致的,孟子对民是仁而不亲亲的,对物是爱而不仁的。即对物我们不要做一个自私的人,只是惜福爱物地用这个物,而不是执着地变成吝啬鬼、守财奴,物也舍不得用,这是爱而不仁的精神。

良知首先有同体感,一体自然观,就蕴含着世界公民的意味,但是它又和一般的世界公民有点区别,即和西方意义概念的世界公民有所区别。世界公民有四个通感,一是全球感,在儒家来讲,不仅是全球感,而是宇宙感,甚至不是宇宙感,而是哲学形而上的理体感,天理感。因为天理的东西,有可能超越宇宙时空的存在,现在物理学已经发展到可以解释时间和空间的背后,时空也不是一个背景,宇宙也不是一个背景,上面还有更深的统一场气场等。第二包容感,尊重不同的文化与价值。第三正义感,讲究公平正义。第四责任感,讲究担当意识。

整理/凤凰网主笔 张弘

政治向左,经济向右?不少人对中国当下时局的这一判断,契合了部分精英群体的困惑。即使是针对党内而突出强调的政治纪律与政治规矩,以及不得妄议中央,其所带来的震动已扩至整个社会层面。

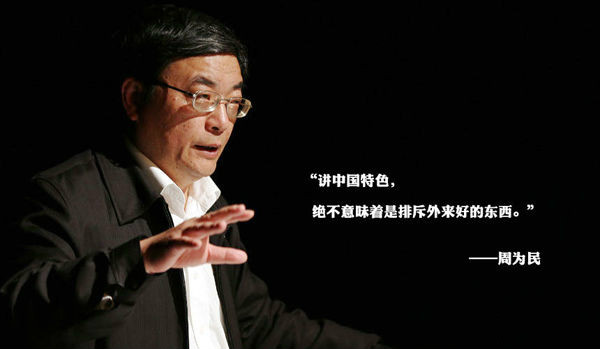

如何读懂十八大后的中国时局?去年底,深圳,第二届大梅沙论坛期间,中央党校马克思主义理论教研部原主任周为民接受凤凰评论《高见》栏目独家访谈。

周为民认为,十八大后,以反腐败为重点的全面从严治党有很强的现实必要性和紧迫性,就其应有的目的来说,反腐包含三重意义:重振纲纪,重建官场生态,重新澄清基本的政治伦理,“集中到一点就是救党”。

周为民亦指出,全面从严治党,一方面要整饬纪律、重振纲纪;另一方面要着力健全发展党内民主,有效保障党员能够行使党章确认的党员的权利(当然与遵守党的纪律、履行党员义务相一致),从而凝聚起广大党员。

对当下一些党内外人士对时局的困惑,周为民向凤凰网强调,意识形态给社会各群体提供的预期具有全局影响力,因此要正确恰当评估当前意识形态和思想文化领域的状况,不能任意夸大“敌情”。

访谈嘉宾:周为民 中央党校马克思主义理论教研部原主任

凤凰评论《高见》栏目访谈员:凤凰网主笔陈芳

突出全面从严治党有三重含义

凤凰评论《高见》:为什么十八大后格外强调全面从严治党且力度空前?

周为民:从严治党是历来强调的,但十八大以来,突出强调从严治党的确有特殊重要性和紧迫性。十八大提出党要经受四大考验、化解四种危险(四大考验,指长期执政的考验、改革开放的考验、市场经济的考验和外部环境的考验;四种危险,即精神懈怠的危险、能力不足的危险、脱离群众的危险、消极腐败的危险)。要达到这个目的,需要突出全面从严治党。

全面从严治党,现在集中体现在反腐上,首先是要整饬纪律、重振纲纪。为什么?若干年来,种种矛盾、问题非常突出,得不到有效处理,不断积累加剧,原因固然是多方面的,但一个不可忽视的原因就是纲纪废弛,腐败的滋生蔓延也与此有直接的关系。这种情况任其发展下去,的确很危险。

凤凰评论《高见》:新一届中央领导班子有着很强的问题导向,是针对什么问题?

周为民:重振纲纪的同时,是要重建官场生态。多年纲纪废弛带来的直接后果就是官场生态的恶化,出现很多匪夷所思的现象,官场生态已经恶化到相当严重的地步,这种局面必须扭转。

与这两点相联系,是要澄清一些基本的政治伦理。纲纪废弛、官场生态恶化,也直接导致政治伦理上一些基本的是非、善恶、荣耻的错乱。一些官员似乎已经不知道、不在意作为一个官员(更不用说作为共产党的干部),真正的体面和尊严在哪里、是什么了。而这种状况对社会是有极强烈的腐蚀性的,是造成社会风气败坏的重要原因之一。

凤凰评论《高见》:你刚才讲的纲纪废弛、官场生态恶化、政治伦理错乱等问题,长期积累,甚至官场中不少人习以为常,为什么这个问题过去没有得到解决?

周为民:口号一直是都有的,但怎么以有效的措施,特别是从制度层面体现从严治党,一直是比较薄弱的,这就导致了这些后果。如果没有良好的体制制度,执政党的各级领导机关、领导干部又掌握如此巨大的权力和资源,党就会一直处在危险之中。严重的腐败问题就说明了这一点。一些地方出现塌方式大面积腐败,中央政治局常委、军委副主席这样最高层级上的腐败,还不说明党的肌体正在发生变质吗?当然这还是局部的变质,但其严重程度也已经触目惊心了。从这方面来看,十八大后强调全面从严治党,特别是以反腐败为重点来从严治党,其应有的意义集中到一点,就是救党。

党内民主为反腐提供制度保障

凤凰评论《高见》:强力反腐,从严治党,但在过程中,也出现了各种各样的声音,比如认为反腐是不是选择性?还有党内出现人人自危的现象,一些人感慨过去大环境如此,现在来抓是不是人人都有问题。这种声音背后其实是对反腐的不确定,对这种声音你怎么看?

周为民:这些问题都需要重视,但首要的和最紧急的是要遏制住腐败,这是救党、救军之举的要求。否则任其发展下去,腐败导致亡党亡国不是一句空话。

全面从严治党,根本任务是制度建设,制度建设除党自身的制度改革,还包括经济体制改革、政治体制改革和社会体制改革等等,这些都是与全面从严治党联系在一起的。

十八届三中全会明确了市场决定资源配置,这不仅有重大的经济意义,同时有深刻的社会和政治意义,对反腐败来说也是一项治本之策。我一再讲,腐败是什么问题?腐败是官场侵犯市场的问题,是本来应该由市场配置的资源,被过多控制在权力手中导致的。因此,明确以市场决定资源配置为目标来推进经济体制改革,尽可能把由权力过多控制的资源交还给市场,既是完善市场体制的要求,同时对腐败也具有釜底抽薪的作用。

凤凰评论《高见》:从党的建设角度来讲,制度上体现从严治党,最根本的是什么?

周为民:从制度建设上体现从严治党,根本还是要认真推进发展党内民主。对民主的理解,首先我想应该从功能的意义上去理解。

凤凰评论《高见》:而不是从意识形态。

周为民:对,从功能意义上来理解民主,民主的实质就是权力制衡。一定要在这方面着力,按照这样的方向真正发展党内民主,来推进党的建设和制度改革。包括党的建设制度改革当中非常关键的干部制度改革,也要按照发展和健全民主制度的方向来思考设计。

很重要的一点,就是要避免干部队伍的逆淘汰现象,体制制度的缺陷导致真正优秀的干部上不来,能够上来的有不少往往是投机钻营、吹牛拍马和一味谋取官位来谋求私利的。如果这种逆淘汰现象得不到纠正,一定带来整个干部队伍的劣质化,这对执政党来说是致命的。

警惕党的领导机关和干部脱离广大党员

凤凰评论《高见》:为什么要强调政治规矩?

周为民:充分保障党员的民主权利,这同样是治党中一个具有基础性的问题。按照党章规定,保证每一个党员享有充分的民主权利,包括提出意见建议、批评和要求的权利,要认真对待,充分保障,否则党心是凝聚不了的。

凤凰评论《高见》:怎么理解妄议中央?

周为民:我们党历来强调执政党最大的危险是脱离群众,我多次讲在这个最大危险当中,首先存在的一个危险,就是党的领导机关和领导干部脱离广大党员。如果这样,这个党人数再多也是没有力量的,因为没有向心力、凝聚力,党员感受不到自己的民主权利。很多普通党员,面对转型时期的矛盾和危机,的确是忧党忧国的,可以说谈到很多问题都是痛心疾首的,但是没有足够有效的渠道来提出自己的一些想法、建议和批评,甚至总是处在被压制的状态,这样一定导致实际上的人心离散。

凤凰评论《高见》:有分析认为现在是重新唤醒党章,它和党章规定的党员民主权利是一种什么关系?

周为民:全面从严治党,一方面要整治纪律、重振纲纪;另一方面要着力去健全发展党内民主,让广大党员能够切实行使党章规定的权利,从而有认同感、归属感、荣誉感。

凤凰评论《高见》:正本清源怎么讲?

周为民:正本清源,就是一定要澄清过去在党的基本理论上存在的一些教条式理解和错误观点。

例如关于马克思主义的问题,马克思主义是共产党的指导思想、理论基础,这是一直强调的,但现实当中一个不必讳言的现象,就是马克思主义好像越来越不被人当回事,甚至认为那套东西过时了、没用了。这样一种现实跟马克思主义作为党的指导思想和理论基础的地位形成巨大反差。这就是一个很严重的问题,不少人也在不断呼吁要加强马克思主义指导和建设,投入了大量的人力财力,但为什么效果还是不理想?

如果把这样的问题简单归结为所谓政治立场和西方影响,那是不得要领的。造成这种现象的主要原因,是我们长期所了解所接受的马克思主义基本是从苏联来的,是和苏联模式相联系的一套意识形态观念体系。这套东西跟本来的、科学的马克思主义是有重大区别的,用中央的话来说,就是其中存在不少对马克思主义的教条式理解,和附加在马克思主义名下的错误观点。是这些东西错了,过时了,但它一直被误以为就是正宗的标准的马克思主义,所以很多人好像理所当然地认为马克思主义错了,过时了。这是一个莫大的误解。

另一方面,针对这个问题,强化马克思主义的宣传教育固然重要,但如果其中的不少内容,还在沿袭教条式理解和附加的错误观点,还把它当成是马克思主义,那么越是强化对这些东西的宣传,就越是适得其反。

当下意识形态领域仍需正本清源

凤凰评论《高见》:为什么今天我们依然要强调正本清源?

周为民: 邓小平从改革开放一开始,就提出在党的思想理论上正本清源的任务,强调要重新回答什么是社会主义、什么是马克思主义。解放思想是和正本清源联系在一起的,就是要把思想从苏联模式和苏联意识形态的长期束缚中解放出来。

今天既然要全面深化改革,而且要全面加强党的建设,也就需要继续推进这项工作,继续正本清源,不能够再把那些对马克思主义的教条式理解和附加的错误观点,当作是马克思主义来传播、强化。

凤凰评论《高见》:邓小平提出这个问题30多年了,我们的市场经济也实行了这么多年,为什么今天反复出现这一问题?

周为民:这个原因也是比较复杂的。正本清源这项工作确实取得很大的成效,集中到一点就是新的理论创造,即中国特色社会主义。我也一再讲中国特色社会主义是一个革命性的改革的命题。很多人问什么叫中国特色,所谓中国特色,一般讲当然是立足中国国情,从中国实际出发,但是不要忘记它最直接最现实最深刻的含义,是强调一定要摆脱苏联模式,中国特色社会主义是相对于苏联式社会主义来说的。

凤凰评论《高见》:现在提出正本清源,正什么,清什么?

周为民:还是进一步深化对什么是社会主义、什么是马克思主义的研究和认识。

改革开放一开始所面临的思想理论上的主要障碍,就是左的东西,每向前走一步,都是在克服这些阻力。这些左的东西虽然存在,但是很长一段时间作用是有限的,因为改革在顺利推进,社会普遍受益,那些左的声音起不了太大作用。

但是近若干年情况有所不同,转型时期、转轨过程当中很多矛盾问题在积累加剧,有些问题发展到相当严重甚至失控的程度,引起社会上很多群体的广泛不满。在这种情况下,就容易任意想象过去,任意想象旧体制、美化旧体制,觉得改革开放前的计划经济体制之下好像没有贫富悬殊、社会不平等、官场腐败等现象。这实际是因为对现实不满而导致的一种对过去的想象。

对现实不满的人开始想象、美化旧体制

凤凰评论《高见》:为什么会出现想象旧体制、美化旧体制?

周为民:左的极端思潮认为,这都是改革开放和市场经济带来的,解决办法就是要重新肯定过去的体制,甚至公开主张要重新肯定文化大革命。因为矛盾、问题的积累加剧,这样一种左的极端思潮,有了一定的社会基础和相当的蛊惑力。在意识形态上,如果利用民众的不满,来重新主张过去的一些极端的左的思想和观点,那就是严重的问题了。对这种极端的左的东西是需要特别警惕的,包括各种狭隘的民族主义和民粹主义。

事实上,改革开放不仅仅带来了物质财富的巨大增长,也空前提高了中国社会的平等程度。这一点很多人不能接受,认为改革开放以来,搞市场经济搞出这么严重的社会不平等、贫富差距这么大,怎么还敢说空前提高了中国社会的平等程度?对收入差距包括更重要的财产差距,是要认真来对待的,但是以为旧体制之下很平等,没有这些问题,那完全是不符合事实的。

凤凰评论《高见》:具体指什么?

周为民:想一想旧体制下中国的农民,想想中国农民的当代命运和他们遭受过的重重苦难。旧体制以诸如户籍制度、商品粮制度、城市消费品配给制度、就业福利保障制度等等。所有这些制度、政策构成一道坚硬的壁垒来隔绝城乡,把农民挡在城市之外,人为地把社会成员划分为两类不同身份的人,一类是乡下人,农民,一类是城里人,职工,由这种身份的不平等带来的是全面的机会不平等,几乎一切机会对农民都是封闭的。这是举世罕见的严重的社会不平等,而且是在人的基本权利上的严重不平等。当然计划经济有它不得不这样做的苦衷,但毕竟这是严重的社会不平等,而且完全不符合社会主义的要求。

凤凰评论《高见》:这种严重的社会不平等是怎么打破的?

周为民:是改革开放打破的。农民终于有了进城的自由,以及到城里去打工挣钱、争取脱贫致富的权利,这是不是空前提高了中国社会的平等程度?当然这个问题还没有完全解决,包括农民工的地位、待遇、所受到的歧视等等,而现在这些问题,恰恰是旧体制之下严重的不平等还没有完全消除的表现。

认为旧体制之下没有腐败,又是一个任意的想象,绝对的权力绝对导致腐败,旧体制之下那样一种高度集中的权力,甚至是绝对的权力,你说会没有腐败?

凤凰评论《高见》:但大家观感上觉得旧体制之下好像比较清廉。

周为民:一是计划经济体制下,经济货币化程度很低,所以那时的腐败主要不表现在贪了多少钱,而是表现在各种特权上,倚仗特权的各种各样腐败同样是触目惊心的。改革开放以后,搞市场经济,经济的货币化程度不断提高,这时的腐败更多表现在倚仗权力来攫取钱财。

第二个原因是过去旧体制之下,整个社会的公开透明程度是很低的,很多情况民众根本不可能知道。现在信息传播方式、传播技术的变化,已经大大提高了信息的公开透明程度。

极端的左的思潮,包括主张用过去的办法,甚至文革的办法,来处理今天的矛盾和问题,他们所使用的基本思想资源,就是过去被高度简单化、教条化了的阶级斗争理论,而他们对阶级、阶级斗争理论的理解,基本上沿袭苏联意识形态和过去阶级斗争为纲的指导思想,这是非常危险的。

如果这样来处理今天的矛盾和问题,一定要出大乱子。哪有执政党主张阶级斗争的?执政党的基本责任是要尽可能充分维护全社会各个群体的利益,最大限度地促进全社会的团结与和谐,防止社会出现阶级分化,而决不能鼓动社会对立,制造所谓阶级斗争。

这些问题都需要从基本的理论上去做进一步澄清。这是大是大非问题,一定不能够背离这个方向。左的东西的要害就是动摇、否定十一届三中全会以来党的基本理论、基本路线,对这样一套左的东西不能够含糊、暧昧、甚至迁就,更不能够有意无意去试图利用。

左的思潮一旦蔓延,会严重恶化党内和社会上的政治风气,一定导致很多宵小之徒的政治投机。要看到,在中国凡是政治投机,总是向左的方向去投机的。中国要警惕右,但主要是防止左,这是邓小平就中国发展的全局和长远提出的最重要的告诫之一,不能忘掉。

意识形态要给公民提供安全的预期

凤凰评论《高见》:常听到不少人提出这样的困惑:一方面我们强调全面深化改革、市场资源起决定作用、强调全面依法治国、提高现代治理能力,另一方面在意识形态方面又感觉到呈现收紧态势。中国究竟往什么方向走?

周为民:意识形态是有全局影响力的,因为意识形态的基本功能是提供预期,对企业家也好、知识分子也好、社会各群体也好,起到一种提供预期的作用。环境是不是安全、对未来是不是确定,人们会通过意识形态的状况来作出判断。为什么说极左的东西有害呢,就是因为它提供的是一种不安全不确定的预期。

意识形态的核心目的,是要赢得人心、凝聚人心。如果在意识形态上整天喊打喊杀能凝聚人心吗?那不是造成人心恐慌吗?因此一旦意识形态上给社会提供的是不安全、不确定的预期,在其他各个方面都会产生不良影响。

凤凰评论《高见》:类似的警醒其实并不算多。

周为民:如果意识形态领域左的东西沉渣泛起,人们还是不放心的,还是有疑虑的,这样就很难充分激发全社会的活力了。如果再以简单、强制的方式对待意识形态问题,那就更会导致人心疏离,影响党与社会各群体特别是与知识分子的关系,同时也会加剧意识形态方面的虚假化,使人们为了安全都以所谓“政治正确”的假话空话互相敷衍,更不用说那些正好以此投机的了。这是道德的堕落、思想的腐败和政治风气的败坏。

海外有些议论常简单化地说邓小平是什么“政左经右”,这个看法不对。邓既不是“经右”,也不是“政左”。邓小平开辟中国改革和现代化的大局,首先是在意识形态上、政治上推进思想解放,排除左的障碍,这样才焕发出全党全社会的生机和活力,才有经济体制改革的启动和推进,才出现邓小平所说的那种局面:“中国真正活跃起来了”。这就是意识形态对全局的影响。意识形态上坚持解放思想、实事求是,注重开放包容,就有感召力、凝聚力,就有全局的主动,反之就会导致全局被动。

凤凰评论《高见》:如何有效防止左的危害?

周为民:要防止左的危害,首先要恰当地认识评估当前意识形态、思想文化领域的状况,不能任意夸大敌情,不能把思想文化上的一些现象或者问题简单笼统地看成阶级斗争,不能把经过三十多年改革开放以后,意识形态领域的状况看成是战争状态,甚至把党在这个领域的处境,看得跟孤守于四面受困的山头一样。

同时,还需要特别防止那样一种现象:本来是一些机关一些干部自身工作没有做好,但出了问题就编造、夸大“敌情”,滥用什么“敌对势力”作为诿过卸责的遁辞。

经过几十年发展,中国的实力和过去已经不可同日而语,因此更有底气,这是好的。但一定要防止轻躁虚骄,不能把强调中国特色狭隘理解为我们在任何方面都独一无二,和任何人不同,别人那套东西统统不足为训。要看到,非常重要的中国特色之一,也是中华文化最显著的特色之一,就是我们中国人、中华文化对外来文化外部文明有足够的包容、吸纳和融合能力,不仅能以“既来之,则安之”的从容大度安顿、欣赏外来文化,而且会以“西天取经”的精神不畏任何艰难地主动去学习外部文化,而且以真诚的敬重对待它,把它尊称为“经”。

(凤凰评论原创出品,版权稿件,转载请注明来源,违者必究!)