今年是戊戌变法120周年。120年前,清廷的统治者以及部分中国的知识精英,在内忧外患的情况下发动了改革,103天时间里,光绪皇帝发出110多个诏令。由于改革阻力太大,康有为、梁启超等人欲除掉慈禧以顺利推动政治变革,不料反为慈禧抢得先机,戊戌变法最终以失败告终。

戊戌变法为什么会产生?它为什么会失败?其中,有哪些经验和教训。带着这些问题,凤凰网近日专访了著名海外历史学家汪荣祖。

人物简介:汪荣祖,1940年生于上海,1961年获台湾大学历史学学士学位,1971年获美国西雅图华盛顿大学历史学博士学位。曾任美国弗吉尼亚州立大学教授,澳洲国立大学访问研究员,复旦大学以及台湾大学、政治大学、台湾师范大学等校客座教授。2003年2月起就任台湾嘉义中正大学讲座教授。2008年任台湾“中央大学”讲座教授。汪荣祖教授主要致力于清末民初纷乱之世的重要知识分子、圆明园研究、早期台湾史等研究。著有《走向世界的挫折:郭嵩焘与道咸同光时代》、《章太炎研究》、《从传统中求变:晚清思想史研究》《康章合论》、《史家陈寅恪传》、《史传通说》、《史学九章》等中英文著作约二十种。

文丨凤凰网《高见》访谈员 张弘

【历史背景】为什么会有戊戌变法?

凤凰网《高见》:你写过一本《走向世界的挫折:郭嵩焘与道咸同光时代》,从思想史的角度来看,郭嵩焘的际遇是否可以说明,当时的清廷并不具备改革的基础?

汪荣祖:改革的基础就是要改革就可以进行了,无所谓基础。郭嵩焘很了不起,在他同时代几乎找不到第二个人。李鸿章、曾国藩、左宗棠都比他影响大,都比他有名,但这些人都没有他看得远。我认为,在当时的环境下,他是一个高瞻远瞩的人。

清廷跟西方冲突,郭嵩焘当时就说,西方人并没有要灭中国的意思,当时他们就是要做生意,通商。可是很多保守派为什么紧张?因为从中国古代开始,异族入侵就是要把现有政权推翻,夺取江山,所以看法不一样。可是我也梳理了一下,郭嵩焘也有一个问题,他有湖南人的犟脾气,犟到攸关国家的前途他都不管了。郭嵩焘离开英国的时候,英国的维多利亚女王给他送行,委托他向中国皇帝致意,说中国跟英国要永远和好。结果他不肯回到军机处,因为刘锡鸿以及其他许多人攻击他,他火了,他不回北京,回老家去了。这有点不顾大局。假如他回到北京好好再做的话,也许对中国的外交有很大帮助。

凤凰网《高见》:从1840年鸦片战争开始,西方势力打开了中国的大门,1860年的第二次鸦片战争,以及其他一些战争,中国屡战屡败。但是,甲午战争的失败,可能对中国的刺激最大,那么是否可以说,甲午战争和戊戌变法有着直接的对应关系?

汪荣祖:鸦片战争让中国把门户打开了,可是影响不大。为什么?鸦片战争在南方,在广州、在浙江那一带,而当时的政治重心在北京,统治者感受不深。到第二次鸦片战争,英法联军就把北京攻下来了,清政府订下城下之盟。所以,第二次鸦片战争之后,就有自强运动(即洋务运动),知道要改革、要改变了。所谓自强运动,就是觉得我们船炮不如人,所以现在就要搞坚船利炮,从物质方面着手。

甲午战争的失败,就证明自强运动的失败。因为参加甲午战争的北洋海军,是自强运动最大的成就。那就进一步说明,武器、物质上的改变还不够,要改变中国传统的制度,所以有了戊戌变法,要搞君主立宪。为什么要搞君主立宪?因为日本搞君主立宪成功了,而且在1905年日俄战争中把专制的俄国打败了,富强了,所以中国也应该搞君主立宪。

凤凰网《高见》:我们以现在的眼光来看,可能也有自下而上的改革,这种改革的基础更稳固一些。另外,当时清朝在对外的关系中,既有的朝贡体系,不适应于现代社会,英国是现代化开端的地方,它建立的一套国际体系,清廷很陌生。

汪荣祖:像中国这种制度不可能自下而上,所有改革都是自上而下,革命才是自下而上。在中国,自上而下的改革,中国也是有优势的,就是上面人说了算。

中国跟西方根本就是两个不同的体系,那我为什么要接受你的体系?美国是个基督教国家,你说要来改变成一个佛教国家,可能吗?不可能。因为西方人认为他的体制最优秀,所以要全世界人学习,这根本就是一种霸权,一个西方中心论,你一定要接受我的。所以中国后来加入西方人的体系,是战败以后,不得已加入的。

乾隆皇帝讲得很清楚,他就说,中国这个社会经济不靠通商,西方要通商,他不要通商。

因为你一通商,门户打开,外国人都来做生意,统治者的安全感就没有了。鸦片战争以后五口被迫通商,外国货进来只收很低的税,而且到内地转运都不能加税,所以这下子就把中国手工业经济被打垮了,造成很多中国国内的问题,然后宗教进来,造成教案,我们都说内乱外患,这个外患也会作为内乱,互相激荡。

【改革定位】戊戌变法是一场怎样的事件?

凤凰网《高见》:有人说,戊戌变法是康有为想搞君主立宪制。还有的历史研究者说,康有为想在一个旧制度上创出一个新局面。我想知道,你怎么定义戊戌变法?它究竟是一个什么样的事件?

汪荣祖:戊戌变法为什么发生?因为甲午战败,甲午为什么战败?就是中国旧的制度不行了,要改变。变法是变什么?变传统的法。所以康有为要改变君主专制制度,他要改成君主立宪制。他觉得,改变这个制度的不能激进,要有一个步骤,从集权制到君主立宪,最后到民主共和。可是,革命党就是要把中国传统的制度推翻。革命跟变法的差别就在这里。

凤凰网《高见》:戊戌变法的操盘手,除了康有为、梁启超,还有严复、谭嗣同。这四个人里面,严复是对西方了解最多的人,他在英国生活过多年。但是戊戌变法的时候,还是以康有为为主导,严复比较边缘,这是什么原因造成?

汪荣祖:严复虽然是留过学,西方的东西懂很多,他翻译的《天演论》,他自己都没想到会对中国激进思想有影响,这也是这个思想史一个非常有趣的问题。社会达尔文主义在美国支撑了保守势力,在中国变成激进势力,为什么?因为环境不同。达尔文主义最主要论点叫适者生存,适者生存用到社会人文方面,在美国那些大资本家是“适者”,你们这些穷人活该,所以这个理论支撑着他聚集财富。可是在中国,产生的效果是,假如中国再不改革的话都要亡国。所以就造成很激进的思想。

严复和日本的伊藤博文是同学,伊藤博文在日本建立了一种有生命力的立宪制度,严复就难有作为?大家有没有注意到,严复抽鸦片,而且他是一个学者型的,写文章做翻译的人,他不是一个干才,而伊藤博文是干才。康有为虽然没有出国留学,但他是一个可以做事的人,李鸿章很重视严复,但是他抽鸦片,一抽鸦片,人就消沉了。其实严复不一定能够做成什么大事,他只可以提出一些想法。

我觉得,最关键的是张之洞没有来领导戊戌变法。张之洞跟陈宝箴这批人也是要改革,而且他们有实际的政治经验,张之洞又受到慈禧太后的信任。假如说当时不是康有为领导戊戌变法,而是张之洞领导,结果肯定不一样。本来,张之洞已经准备动身到北京来了,结果沙市发生了一个案件,又把他派到沙市去了,他就错过了这个机会。

凤凰网《高见》:我看过茅海建的《戊戌变法史事考》,他里面大致有一个看法,觉得当时戊戌变法出台的那些改革的法律,一个是数量很大,很密集,103天里面居然下了超过110道的诏令,可见当时光绪和康有为等人都急于要改变当时的状况。但是,以清朝当时的社会环境,以及时人的观念,这样的改革还是过于急切。你怎么看?

汪荣祖:那些改革措施激进吗?开农工局,设立学校,这些事情都要长时间地做,你不开始的话永远做不成。戊戌变法的失败,根本不是因为它太激进,而是光绪推进这些改革有阻力,变法跟保守势力之间有矛盾,保守派后面有慈禧太后,慈禧太后势力很大。光绪皇帝虽然在位,但慈禧当政40年实权很大,所以康有为要推进改革,一直遭到阻碍。到最后他们觉得没有办法,所以才想要搞政变。结果袁世凯告了密,慈禧等人发动戊戌政变,慈禧训政,康有为、梁启超分别逃往国外,谭嗣同等戊戌六君子被杀,历时103天的变法失败。

这些项目,假如有1300天,或者13000天,不就成功了?所以103天的戊戌变法失败,不是因为改革措施的激进,而是因为保守跟进步势力的冲突越来越严重,最后没有办法,采取激烈行动而导致惨败。

【学者检讨】戊戌变法为什么会失败?

凤凰网《高见》:康有为劝袁世凯围园捕后,有人认为,这种想法异想天开。你怎么看?

汪荣祖:这是事后聪明。康有为为什么要采取这样的行动?因为新政在光绪皇帝推行当中遭遇到重大的阻碍,要清除阻碍,你怎么办呢?康有为觉得,需要用政变的方式消除慈禧太后等人的势力,那个阴谋就是杀禄围园。为什么杀荣禄?因为他有兵权。慈禧太后她住在颐和园,把她围起来。什么意思?就是要排除保守派后面的力量。照康有为的逻辑,假如把他们俩排除掉了,那光绪皇帝的权力可以充分发挥,新政就可以推行了,这是蛮逻辑的想法。假如说当时袁世凯真的成功地把荣禄杀掉,把慈禧太后抓起来,那新政不就成功了吗?现在他们失败了你就说他鲁莽,假如成功了你怎么说?

凤凰网《高见》:改革诏令,都是泛泛而言,只讲原则和大道理,只有空泛的目标设定,没有具体的实施细则和配套措施。英国人赫德说皇帝的方向是正确的,但是他的团队缺乏工作经验。这样一来,只是形成了一个口水改革。你怎么看这种意见?

汪荣祖:光绪皇帝发布的这些诏令,是一个开始。任何事件都要有一个开始,对不对?你没有开始根本就没有进展,至于细则,都要慢慢来。比如说农业、工业很多实际的东西,都要有一个开始,他的诏令下了就是要开始。可是他只有103天,要搞细则什么东西,根本就没有时间。所以他这个103天那么多诏令,每一件事情都要有一个开始,对不对?假如说这110多个诏令都要在102天完成,那当然不可能。

凤凰网《高见》:绝大部分学者认为,慈禧变脸在先,袁世凯告密在后。戊戌变法让慈禧难以接受,袁世凯告密只是加重了戊戌办法失败的后果。比如戊戌六君子被杀。显然,你的观点与众不同,认为是袁世凯告密在前。理由何在?

汪荣祖:谭嗣同为什么去找袁世凯?就是要找袁世凯做这件事情(围园捕后)。假如不是袁世凯告密,袁世凯事后会飞黄腾达吗?袁世凯后来的飞黄腾达显然是因为有功,这个功太大了。假如他不告密,或者是他照着谭嗣同的说法做的话,那慈禧的命都没了。康有为等人为什么要找袁世凯?他们觉得袁世凯是当时中国最有能力的一个军事领袖,而且又年轻,光绪还召见过他。

我认为,慈禧从颐和园回到宫里,最主要的原因,就是因为袁世凯告密。我们谈历史除了要事据之外,还要注意理据。试想如果袁世凯事后才告密,慈禧能信得过他吗?至于为什么光绪要撤掉户部那六个堂官呢?因为光绪皇帝的改革推不动了,他觉得这些大臣都在阻碍。那些人去向慈禧告密,这是原因,可是这个原因没有马上爆发成政变。真正爆发成政变,还是因为康有为等人想先发制人,先发动政变,结果失败。

【历史反思】戊戌变法有哪些历史教训?

凤凰网《高见》:戊戌变法是要变制度。但是一旦变制度,就会影响到慈禧和保守派人的权力和既得利益。是不是可以把戊戌变法看做清朝统治者自我改革的失败?

汪荣祖:假如你改革,权力不会失掉,要革命权力才会失掉,而且可能丧命。当时的情况比较复杂,因为有皇帝又有太后,太后权力太大,她没有名而有实;光绪有名却没有实权。这是戊戌变法失败的一个很关键的原因。假如当时没有慈禧太后,变法就没有阻碍了。所以康有为看得很清楚,因为在中国皇帝是权威,历来都是皇帝说了算,可是现在这个皇帝说了不算,因为有慈禧太后在那里。但是我们也知道,慈禧太后也不是说不要变法。戊戌政变之后,她没有说要打倒变法,她说你们不是变法,而在乱法,怎么乱法?要杀掉她,要杀荣禄。从慈禧的角度来看,她很伤心,因为光绪皇帝4岁起,慈禧就把他当自己儿子培养,最后光绪重用的人要把她杀掉,她当然伤心。所以她一直要废光绪,后来因为国内外的压力,她废不了。我觉得光绪在她前一天死掉,是慈禧要他死。

凤凰网《高见》:我们现在回顾一下,政治制度变革的艰巨性和复杂性,可能远远超过人们的预期。清廷开始被英国人打败,后来被英法联军打败,然后甲午海战惨败给日本,惨败之后必然有一种非常焦灼,非常急迫的心理,我们要赶紧变法,所以就很难保持平衡和从容的态度,实行渐进的变革。

汪荣祖:第一次鸦片战争,第二次鸦片战争,甲午战争、义和团,问题越来越严重。换言之,从鸦片战争开始证明,中国是有病了,有病要吃药,所以先开始吃比较温和的药——自强运动,结果无效。然后药强一点,戊戌变法搞政治改革,还是无效,所以有了辛亥革命。这都是一步步来的。所以,中国绝对不可能在鸦片战争失败以后,马上就搞革命。

可是我们一比较,日本为什么可以改革?1853年,美国派军舰到了东京湾,黑船来航。美国要求日本把门户打开,因为日本很小,黑船在东京湾,不要说官员看得清清楚楚,一般日本老百姓都可以看到。所以这个印象很深刻。但是中国,一直要到第二次鸦片战争打到北京以后,圆明园被烧掉以后才感受深到。

1860年第二次鸦片战争之后,恭亲王看到这个情况,后来,他跟俄国人定条约,他也是发动自强运动的最主要的人物,如果是恭亲王他做了皇帝,情况肯定又不一样,慈禧不可能揽权。日本一直是外来文化,本来受到中国文化影响最大,鸦片战争以后中国文化不行了,日本就拥抱西方文化。日本在心理上借鉴外来文化就没有中国有那么大的障碍。所以说中国一败再败之后,才慢慢地转变,有这方面的原因。

凤凰网《高见》:鲁迅先生有一段名言:“在中国, 挪动一张桌子也要流血”。因为保守派的实力过于强大,如果要来检讨一下戊戌变法的得失的话,你有哪些心得?

汪荣祖:任何地方都是这样,所谓保守势力是长年累积的,你要改变当然是不容易的,要慢慢来的,经过很长时间,改革才变成主流。戊戌变法的教训就是,当时旧体制太强大,而且最根本的是,光绪跟慈禧太后之间的矛盾,这个矛盾在中国传统体制内是不应该存在的。

可是,假如慈禧一开始并不主张变法的话,光绪根本连百日维新都做不到,所以,变法还是她允许的,从慈禧的眼光来看,你做得太过火了,到了乱法的程度,所以她才干预。

可是我们从实际眼光来看,推进这个变法真的是很不容易,在中国这样的一个环境之下,再加上慈禧太后,还有一批保守派的老臣。慈禧虽然有意要搞变法,可是保守势力会影响到慈禧。所以这个情况非常得复杂。所以我也可以理解,康有为为什么最后要用这种手段?这也是有危险性。可是假如成功的话,什么事情都解决了——可以说现实逼着他孤注一掷。

当时,荣禄掌握了军权,而且他是完全支持慈禧太后的。假如袁世凯取代了他,情况又不一样了。注意,袁世凯也是有权谋的,他也在考虑,看哪一方的risk较少,最后觉得光绪那方面势力太弱了,所以他倒向荣禄与慈禧。光绪皇帝为什么接见袁世凯?他也是要拉拢袁世凯,袁世凯也知道。假如他搞成功了,袁世凯也会飞黄腾达,可是他若失败那一定杀头,如果他倒到慈禧太后那边,一旦成功,他就飞黄腾达了。我们研究历史,一定要有资料,还要有理据,要有逻辑思维,要有判断和辨别事情的能力。

【个人责任】康有为领导戊戌变法是力有不及?

凤凰网《高见》: 1840年鸦片战争之后,自强运动也好,戊戌变法也好,清末新政也好……这些改革都没有成功。从戊戌变法作为一个个案来检讨的话,你觉得中国现代化的挫折,它主要是在哪里?

汪荣祖:鸦片战争之后,每一次都是学到了教训才改革。假如像美国现在的制度运作,他不会去改变嘛,对不对?有了问题才要改变。美国1929年的经济大萧条之后,有了罗斯福新政。所以鸦片战争之后要改,这就是自强运动,自强运动有一度也轰轰烈烈,可是失败了。他也学到教训了,就是说光是物质上的改革,坚船利炮还不够,所以要搞制度改革(像日本明治维新就是制度改革),可是戊戌变法搞了103天,结果失败。经过1900年庚子事变以后,清朝自己要改变。

其实晚清改革要比戊戌还更进一步,因为它要立宪,戊戌都没有谈这些问题。清廷派大批留学生到日本,以及其它国家去,然后又开国会,开议会等等。但是晚清变革不成功,就爆发了辛亥革命。所以我讲辛亥革命,势力最大的主要还是士绅,也就是立宪派的人。比如武昌起义的时候,湖北的议会主要是汤化龙这些人,他们都不是革命党。武昌起义后,各省纷纷响应。大部分省都是士绅,都是立宪派。张謇根本不是革命党,他当时要自保。像陈德泉本来是江苏巡抚,江苏宣布独立,他就变成都督了。简单说中国现代化运动的挫折主要没有一个稳定的政治环境,就戊戌变法个案来看,亦复如此。

凤凰网《高见》:我认为,鸦片战争之后,中国的精英知识分子,包括士大夫,都很有一种特别急躁的心理,这造成了他们的政治行为或者政治主张,相对就比较急迫,没有一个长远的布局和战略眼光。

汪荣祖:当然有这个急迫性,国势危急嘛!像康有为那种士大夫并不很多。光绪皇帝开始变法的时候,他们就重印了冯桂芬的《校邠庐抗议》。我觉得,大家都认为冯桂芬是自强派,我却认为他是第一个要想改革人。大概是1862年,自强运动开始的时候,他就有这种看法。所以那个时候,光绪就把他的书重印给那些官员看。《校邠庐抗议》,这个“抗议”什么意思?外国人一看抗议就是protest,其实不是这个意思,抗议在中国古籍里头是“直言”的意思,要讲实话。

所以在戊戌变法的时候我们可以看到,那些官员。真正有脑筋,有见解的人毕竟很少,当然也有不少极顽固派。但在官场里头,绝大部分都是风派。假如说变法成功,他们就会跟着变法。这就是所谓风派。

凤凰网《高见》:根据已有的研究,我总体觉得康有为个人的素质不适于扮演改革的领导者。不管是从他的性格和品性,还是他的政治能力都不够。让他领导戊戌变法,实际上超出了他的能力范围之外。你怎么看此前学者对康有为的评价?

汪荣祖:讲来讲去,这都是事后聪明。康有为是个思想家,他实际上从事实际政治的机会都没有。你怎么能说他没有能力呢?他根本就不在其位。戊戌变法,就是想要搞君主立宪的改革,他的思想还是有重要性的。在那个时代,谁能够超过他?而且他1905年写了《物质救国论》,怎么样来物质救国?我觉得我们现在搞改革,康有为当时也有这种想法。包括海军的建设,康有为那时候就提到了,他主张派留学生到西方学习科技等等。康有为作为一个政治人物,他根本没有机会来表现。当然,这个人有知识分子的傲慢。你看他的变法思想,就是戊戌变法最主要的部分,光绪皇帝选了18篇,编成《杰士上书汇录》。杰士是谁?就是康有为。其他的人在思想上都那么平庸,像他这种有思想的人,他当然会自大。

凤凰网《高见》:但是像张之洞、陈宝箴这些人他们可能看不上康有为,觉得他可能就是一个夸夸其谈的人。

汪荣祖:对,他们瞧不起康有为,也许更多的是不能接受康的一些思想,主要就是因为他写了两本书,《孔子改制考》与《新学伪经考》。因为他们觉得康有为挑战了中国儒家的传统,他们不能接受。张之洞、陈宝箴觉得,你怎么能够把孔子这样扭曲?康有为在这一方面太激进,可是他激进也有道理的。《新学伪经考》把古文经典全部说成是假的,这当然讲得太过火了。为什么?他就是要用今文经来变法。所以他有政治目的。可是张之洞这些人要维护学统和道统。

今年是戊戌变法120周年。120年前,清廷的统治者以及部分中国的知识精英,在内忧外患的情况下发动了改革,103天时间里,光绪皇帝发出110多个诏令。由于改革阻力太大,康有为、梁启超等人欲除掉慈禧以顺利推动政治变革,不料反为慈禧抢得先机,戊戌变法最终以失败告终。

戊戌变法为什么会产生?它为什么会失败?其中,有哪些经验和教训。带着这些问题,凤凰网近日专访了著名海外历史学家汪荣祖。

人物简介:汪荣祖,1940年生于上海,1961年获台湾大学历史学学士学位,1971年获美国西雅图华盛顿大学历史学博士学位。曾任美国弗吉尼亚州立大学教授,澳洲国立大学访问研究员,复旦大学以及台湾大学、政治大学、台湾师范大学等校客座教授。2003年2月起就任台湾嘉义中正大学讲座教授。2008年任台湾“中央大学”讲座教授。汪荣祖教授主要致力于清末民初纷乱之世的重要知识分子、圆明园研究、早期台湾史等研究。著有《走向世界的挫折:郭嵩焘与道咸同光时代》、《章太炎研究》、《从传统中求变:晚清思想史研究》《康章合论》、《史家陈寅恪传》、《史传通说》、《史学九章》等中英文著作约二十种。

文丨凤凰网《高见》访谈员 张弘

【历史背景】为什么会有戊戌变法?

凤凰网《高见》:你写过一本《走向世界的挫折:郭嵩焘与道咸同光时代》,从思想史的角度来看,郭嵩焘的际遇是否可以说明,当时的清廷并不具备改革的基础?

汪荣祖:改革的基础就是要改革就可以进行了,无所谓基础。郭嵩焘很了不起,在他同时代几乎找不到第二个人。李鸿章、曾国藩、左宗棠都比他影响大,都比他有名,但这些人都没有他看得远。我认为,在当时的环境下,他是一个高瞻远瞩的人。

清廷跟西方冲突,郭嵩焘当时就说,西方人并没有要灭中国的意思,当时他们就是要做生意,通商。可是很多保守派为什么紧张?因为从中国古代开始,异族入侵就是要把现有政权推翻,夺取江山,所以看法不一样。可是我也梳理了一下,郭嵩焘也有一个问题,他有湖南人的犟脾气,犟到攸关国家的前途他都不管了。郭嵩焘离开英国的时候,英国的维多利亚女王给他送行,委托他向中国皇帝致意,说中国跟英国要永远和好。结果他不肯回到军机处,因为刘锡鸿以及其他许多人攻击他,他火了,他不回北京,回老家去了。这有点不顾大局。假如他回到北京好好再做的话,也许对中国的外交有很大帮助。

凤凰网《高见》:从1840年鸦片战争开始,西方势力打开了中国的大门,1860年的第二次鸦片战争,以及其他一些战争,中国屡战屡败。但是,甲午战争的失败,可能对中国的刺激最大,那么是否可以说,甲午战争和戊戌变法有着直接的对应关系?

汪荣祖:鸦片战争让中国把门户打开了,可是影响不大。为什么?鸦片战争在南方,在广州、在浙江那一带,而当时的政治重心在北京,统治者感受不深。到第二次鸦片战争,英法联军就把北京攻下来了,清政府订下城下之盟。所以,第二次鸦片战争之后,就有自强运动(即洋务运动),知道要改革、要改变了。所谓自强运动,就是觉得我们船炮不如人,所以现在就要搞坚船利炮,从物质方面着手。

甲午战争的失败,就证明自强运动的失败。因为参加甲午战争的北洋海军,是自强运动最大的成就。那就进一步说明,武器、物质上的改变还不够,要改变中国传统的制度,所以有了戊戌变法,要搞君主立宪。为什么要搞君主立宪?因为日本搞君主立宪成功了,而且在1905年日俄战争中把专制的俄国打败了,富强了,所以中国也应该搞君主立宪。

凤凰网《高见》:我们以现在的眼光来看,可能也有自下而上的改革,这种改革的基础更稳固一些。另外,当时清朝在对外的关系中,既有的朝贡体系,不适应于现代社会,英国是现代化开端的地方,它建立的一套国际体系,清廷很陌生。

汪荣祖:像中国这种制度不可能自下而上,所有改革都是自上而下,革命才是自下而上。在中国,自上而下的改革,中国也是有优势的,就是上面人说了算。

中国跟西方根本就是两个不同的体系,那我为什么要接受你的体系?美国是个基督教国家,你说要来改变成一个佛教国家,可能吗?不可能。因为西方人认为他的体制最优秀,所以要全世界人学习,这根本就是一种霸权,一个西方中心论,你一定要接受我的。所以中国后来加入西方人的体系,是战败以后,不得已加入的。

乾隆皇帝讲得很清楚,他就说,中国这个社会经济不靠通商,西方要通商,他不要通商。

因为你一通商,门户打开,外国人都来做生意,统治者的安全感就没有了。鸦片战争以后五口被迫通商,外国货进来只收很低的税,而且到内地转运都不能加税,所以这下子就把中国手工业经济被打垮了,造成很多中国国内的问题,然后宗教进来,造成教案,我们都说内乱外患,这个外患也会作为内乱,互相激荡。

【改革定位】戊戌变法是一场怎样的事件?

凤凰网《高见》:有人说,戊戌变法是康有为想搞君主立宪制。还有的历史研究者说,康有为想在一个旧制度上创出一个新局面。我想知道,你怎么定义戊戌变法?它究竟是一个什么样的事件?

汪荣祖:戊戌变法为什么发生?因为甲午战败,甲午为什么战败?就是中国旧的制度不行了,要改变。变法是变什么?变传统的法。所以康有为要改变君主专制制度,他要改成君主立宪制。他觉得,改变这个制度的不能激进,要有一个步骤,从集权制到君主立宪,最后到民主共和。可是,革命党就是要把中国传统的制度推翻。革命跟变法的差别就在这里。

凤凰网《高见》:戊戌变法的操盘手,除了康有为、梁启超,还有严复、谭嗣同。这四个人里面,严复是对西方了解最多的人,他在英国生活过多年。但是戊戌变法的时候,还是以康有为为主导,严复比较边缘,这是什么原因造成?

汪荣祖:严复虽然是留过学,西方的东西懂很多,他翻译的《天演论》,他自己都没想到会对中国激进思想有影响,这也是这个思想史一个非常有趣的问题。社会达尔文主义在美国支撑了保守势力,在中国变成激进势力,为什么?因为环境不同。达尔文主义最主要论点叫适者生存,适者生存用到社会人文方面,在美国那些大资本家是“适者”,你们这些穷人活该,所以这个理论支撑着他聚集财富。可是在中国,产生的效果是,假如中国再不改革的话都要亡国。所以就造成很激进的思想。

严复和日本的伊藤博文是同学,伊藤博文在日本建立了一种有生命力的立宪制度,严复就难有作为?大家有没有注意到,严复抽鸦片,而且他是一个学者型的,写文章做翻译的人,他不是一个干才,而伊藤博文是干才。康有为虽然没有出国留学,但他是一个可以做事的人,李鸿章很重视严复,但是他抽鸦片,一抽鸦片,人就消沉了。其实严复不一定能够做成什么大事,他只可以提出一些想法。

我觉得,最关键的是张之洞没有来领导戊戌变法。张之洞跟陈宝箴这批人也是要改革,而且他们有实际的政治经验,张之洞又受到慈禧太后的信任。假如说当时不是康有为领导戊戌变法,而是张之洞领导,结果肯定不一样。本来,张之洞已经准备动身到北京来了,结果沙市发生了一个案件,又把他派到沙市去了,他就错过了这个机会。

凤凰网《高见》:我看过茅海建的《戊戌变法史事考》,他里面大致有一个看法,觉得当时戊戌变法出台的那些改革的法律,一个是数量很大,很密集,103天里面居然下了超过110道的诏令,可见当时光绪和康有为等人都急于要改变当时的状况。但是,以清朝当时的社会环境,以及时人的观念,这样的改革还是过于急切。你怎么看?

汪荣祖:那些改革措施激进吗?开农工局,设立学校,这些事情都要长时间地做,你不开始的话永远做不成。戊戌变法的失败,根本不是因为它太激进,而是光绪推进这些改革有阻力,变法跟保守势力之间有矛盾,保守派后面有慈禧太后,慈禧太后势力很大。光绪皇帝虽然在位,但慈禧当政40年实权很大,所以康有为要推进改革,一直遭到阻碍。到最后他们觉得没有办法,所以才想要搞政变。结果袁世凯告了密,慈禧等人发动戊戌政变,慈禧训政,康有为、梁启超分别逃往国外,谭嗣同等戊戌六君子被杀,历时103天的变法失败。

这些项目,假如有1300天,或者13000天,不就成功了?所以103天的戊戌变法失败,不是因为改革措施的激进,而是因为保守跟进步势力的冲突越来越严重,最后没有办法,采取激烈行动而导致惨败。

【学者检讨】戊戌变法为什么会失败?

凤凰网《高见》:康有为劝袁世凯围园捕后,有人认为,这种想法异想天开。你怎么看?

汪荣祖:这是事后聪明。康有为为什么要采取这样的行动?因为新政在光绪皇帝推行当中遭遇到重大的阻碍,要清除阻碍,你怎么办呢?康有为觉得,需要用政变的方式消除慈禧太后等人的势力,那个阴谋就是杀禄围园。为什么杀荣禄?因为他有兵权。慈禧太后她住在颐和园,把她围起来。什么意思?就是要排除保守派后面的力量。照康有为的逻辑,假如把他们俩排除掉了,那光绪皇帝的权力可以充分发挥,新政就可以推行了,这是蛮逻辑的想法。假如说当时袁世凯真的成功地把荣禄杀掉,把慈禧太后抓起来,那新政不就成功了吗?现在他们失败了你就说他鲁莽,假如成功了你怎么说?

凤凰网《高见》:改革诏令,都是泛泛而言,只讲原则和大道理,只有空泛的目标设定,没有具体的实施细则和配套措施。英国人赫德说皇帝的方向是正确的,但是他的团队缺乏工作经验。这样一来,只是形成了一个口水改革。你怎么看这种意见?

汪荣祖:光绪皇帝发布的这些诏令,是一个开始。任何事件都要有一个开始,对不对?你没有开始根本就没有进展,至于细则,都要慢慢来。比如说农业、工业很多实际的东西,都要有一个开始,他的诏令下了就是要开始。可是他只有103天,要搞细则什么东西,根本就没有时间。所以他这个103天那么多诏令,每一件事情都要有一个开始,对不对?假如说这110多个诏令都要在102天完成,那当然不可能。

凤凰网《高见》:绝大部分学者认为,慈禧变脸在先,袁世凯告密在后。戊戌变法让慈禧难以接受,袁世凯告密只是加重了戊戌办法失败的后果。比如戊戌六君子被杀。显然,你的观点与众不同,认为是袁世凯告密在前。理由何在?

汪荣祖:谭嗣同为什么去找袁世凯?就是要找袁世凯做这件事情(围园捕后)。假如不是袁世凯告密,袁世凯事后会飞黄腾达吗?袁世凯后来的飞黄腾达显然是因为有功,这个功太大了。假如他不告密,或者是他照着谭嗣同的说法做的话,那慈禧的命都没了。康有为等人为什么要找袁世凯?他们觉得袁世凯是当时中国最有能力的一个军事领袖,而且又年轻,光绪还召见过他。

我认为,慈禧从颐和园回到宫里,最主要的原因,就是因为袁世凯告密。我们谈历史除了要事据之外,还要注意理据。试想如果袁世凯事后才告密,慈禧能信得过他吗?至于为什么光绪要撤掉户部那六个堂官呢?因为光绪皇帝的改革推不动了,他觉得这些大臣都在阻碍。那些人去向慈禧告密,这是原因,可是这个原因没有马上爆发成政变。真正爆发成政变,还是因为康有为等人想先发制人,先发动政变,结果失败。

【历史反思】戊戌变法有哪些历史教训?

凤凰网《高见》:戊戌变法是要变制度。但是一旦变制度,就会影响到慈禧和保守派人的权力和既得利益。是不是可以把戊戌变法看做清朝统治者自我改革的失败?

汪荣祖:假如你改革,权力不会失掉,要革命权力才会失掉,而且可能丧命。当时的情况比较复杂,因为有皇帝又有太后,太后权力太大,她没有名而有实;光绪有名却没有实权。这是戊戌变法失败的一个很关键的原因。假如当时没有慈禧太后,变法就没有阻碍了。所以康有为看得很清楚,因为在中国皇帝是权威,历来都是皇帝说了算,可是现在这个皇帝说了不算,因为有慈禧太后在那里。但是我们也知道,慈禧太后也不是说不要变法。戊戌政变之后,她没有说要打倒变法,她说你们不是变法,而在乱法,怎么乱法?要杀掉她,要杀荣禄。从慈禧的角度来看,她很伤心,因为光绪皇帝4岁起,慈禧就把他当自己儿子培养,最后光绪重用的人要把她杀掉,她当然伤心。所以她一直要废光绪,后来因为国内外的压力,她废不了。我觉得光绪在她前一天死掉,是慈禧要他死。

凤凰网《高见》:我们现在回顾一下,政治制度变革的艰巨性和复杂性,可能远远超过人们的预期。清廷开始被英国人打败,后来被英法联军打败,然后甲午海战惨败给日本,惨败之后必然有一种非常焦灼,非常急迫的心理,我们要赶紧变法,所以就很难保持平衡和从容的态度,实行渐进的变革。

汪荣祖:第一次鸦片战争,第二次鸦片战争,甲午战争、义和团,问题越来越严重。换言之,从鸦片战争开始证明,中国是有病了,有病要吃药,所以先开始吃比较温和的药——自强运动,结果无效。然后药强一点,戊戌变法搞政治改革,还是无效,所以有了辛亥革命。这都是一步步来的。所以,中国绝对不可能在鸦片战争失败以后,马上就搞革命。

可是我们一比较,日本为什么可以改革?1853年,美国派军舰到了东京湾,黑船来航。美国要求日本把门户打开,因为日本很小,黑船在东京湾,不要说官员看得清清楚楚,一般日本老百姓都可以看到。所以这个印象很深刻。但是中国,一直要到第二次鸦片战争打到北京以后,圆明园被烧掉以后才感受深到。

1860年第二次鸦片战争之后,恭亲王看到这个情况,后来,他跟俄国人定条约,他也是发动自强运动的最主要的人物,如果是恭亲王他做了皇帝,情况肯定又不一样,慈禧不可能揽权。日本一直是外来文化,本来受到中国文化影响最大,鸦片战争以后中国文化不行了,日本就拥抱西方文化。日本在心理上借鉴外来文化就没有中国有那么大的障碍。所以说中国一败再败之后,才慢慢地转变,有这方面的原因。

凤凰网《高见》:鲁迅先生有一段名言:“在中国, 挪动一张桌子也要流血”。因为保守派的实力过于强大,如果要来检讨一下戊戌变法的得失的话,你有哪些心得?

汪荣祖:任何地方都是这样,所谓保守势力是长年累积的,你要改变当然是不容易的,要慢慢来的,经过很长时间,改革才变成主流。戊戌变法的教训就是,当时旧体制太强大,而且最根本的是,光绪跟慈禧太后之间的矛盾,这个矛盾在中国传统体制内是不应该存在的。

可是,假如慈禧一开始并不主张变法的话,光绪根本连百日维新都做不到,所以,变法还是她允许的,从慈禧的眼光来看,你做得太过火了,到了乱法的程度,所以她才干预。

可是我们从实际眼光来看,推进这个变法真的是很不容易,在中国这样的一个环境之下,再加上慈禧太后,还有一批保守派的老臣。慈禧虽然有意要搞变法,可是保守势力会影响到慈禧。所以这个情况非常得复杂。所以我也可以理解,康有为为什么最后要用这种手段?这也是有危险性。可是假如成功的话,什么事情都解决了——可以说现实逼着他孤注一掷。

当时,荣禄掌握了军权,而且他是完全支持慈禧太后的。假如袁世凯取代了他,情况又不一样了。注意,袁世凯也是有权谋的,他也在考虑,看哪一方的risk较少,最后觉得光绪那方面势力太弱了,所以他倒向荣禄与慈禧。光绪皇帝为什么接见袁世凯?他也是要拉拢袁世凯,袁世凯也知道。假如他搞成功了,袁世凯也会飞黄腾达,可是他若失败那一定杀头,如果他倒到慈禧太后那边,一旦成功,他就飞黄腾达了。我们研究历史,一定要有资料,还要有理据,要有逻辑思维,要有判断和辨别事情的能力。

【个人责任】康有为领导戊戌变法是力有不及?

凤凰网《高见》: 1840年鸦片战争之后,自强运动也好,戊戌变法也好,清末新政也好……这些改革都没有成功。从戊戌变法作为一个个案来检讨的话,你觉得中国现代化的挫折,它主要是在哪里?

汪荣祖:鸦片战争之后,每一次都是学到了教训才改革。假如像美国现在的制度运作,他不会去改变嘛,对不对?有了问题才要改变。美国1929年的经济大萧条之后,有了罗斯福新政。所以鸦片战争之后要改,这就是自强运动,自强运动有一度也轰轰烈烈,可是失败了。他也学到教训了,就是说光是物质上的改革,坚船利炮还不够,所以要搞制度改革(像日本明治维新就是制度改革),可是戊戌变法搞了103天,结果失败。经过1900年庚子事变以后,清朝自己要改变。

其实晚清改革要比戊戌还更进一步,因为它要立宪,戊戌都没有谈这些问题。清廷派大批留学生到日本,以及其它国家去,然后又开国会,开议会等等。但是晚清变革不成功,就爆发了辛亥革命。所以我讲辛亥革命,势力最大的主要还是士绅,也就是立宪派的人。比如武昌起义的时候,湖北的议会主要是汤化龙这些人,他们都不是革命党。武昌起义后,各省纷纷响应。大部分省都是士绅,都是立宪派。张謇根本不是革命党,他当时要自保。像陈德泉本来是江苏巡抚,江苏宣布独立,他就变成都督了。简单说中国现代化运动的挫折主要没有一个稳定的政治环境,就戊戌变法个案来看,亦复如此。

凤凰网《高见》:我认为,鸦片战争之后,中国的精英知识分子,包括士大夫,都很有一种特别急躁的心理,这造成了他们的政治行为或者政治主张,相对就比较急迫,没有一个长远的布局和战略眼光。

汪荣祖:当然有这个急迫性,国势危急嘛!像康有为那种士大夫并不很多。光绪皇帝开始变法的时候,他们就重印了冯桂芬的《校邠庐抗议》。我觉得,大家都认为冯桂芬是自强派,我却认为他是第一个要想改革人。大概是1862年,自强运动开始的时候,他就有这种看法。所以那个时候,光绪就把他的书重印给那些官员看。《校邠庐抗议》,这个“抗议”什么意思?外国人一看抗议就是protest,其实不是这个意思,抗议在中国古籍里头是“直言”的意思,要讲实话。

所以在戊戌变法的时候我们可以看到,那些官员。真正有脑筋,有见解的人毕竟很少,当然也有不少极顽固派。但在官场里头,绝大部分都是风派。假如说变法成功,他们就会跟着变法。这就是所谓风派。

凤凰网《高见》:根据已有的研究,我总体觉得康有为个人的素质不适于扮演改革的领导者。不管是从他的性格和品性,还是他的政治能力都不够。让他领导戊戌变法,实际上超出了他的能力范围之外。你怎么看此前学者对康有为的评价?

汪荣祖:讲来讲去,这都是事后聪明。康有为是个思想家,他实际上从事实际政治的机会都没有。你怎么能说他没有能力呢?他根本就不在其位。戊戌变法,就是想要搞君主立宪的改革,他的思想还是有重要性的。在那个时代,谁能够超过他?而且他1905年写了《物质救国论》,怎么样来物质救国?我觉得我们现在搞改革,康有为当时也有这种想法。包括海军的建设,康有为那时候就提到了,他主张派留学生到西方学习科技等等。康有为作为一个政治人物,他根本没有机会来表现。当然,这个人有知识分子的傲慢。你看他的变法思想,就是戊戌变法最主要的部分,光绪皇帝选了18篇,编成《杰士上书汇录》。杰士是谁?就是康有为。其他的人在思想上都那么平庸,像他这种有思想的人,他当然会自大。

凤凰网《高见》:但是像张之洞、陈宝箴这些人他们可能看不上康有为,觉得他可能就是一个夸夸其谈的人。

汪荣祖:对,他们瞧不起康有为,也许更多的是不能接受康的一些思想,主要就是因为他写了两本书,《孔子改制考》与《新学伪经考》。因为他们觉得康有为挑战了中国儒家的传统,他们不能接受。张之洞、陈宝箴觉得,你怎么能够把孔子这样扭曲?康有为在这一方面太激进,可是他激进也有道理的。《新学伪经考》把古文经典全部说成是假的,这当然讲得太过火了。为什么?他就是要用今文经来变法。所以他有政治目的。可是张之洞这些人要维护学统和道统。

政治向左,经济向右?不少人对中国当下时局的这一判断,契合了部分精英群体的困惑。即使是针对党内而突出强调的政治纪律与政治规矩,以及不得妄议中央,其所带来的震动已扩至整个社会层面。

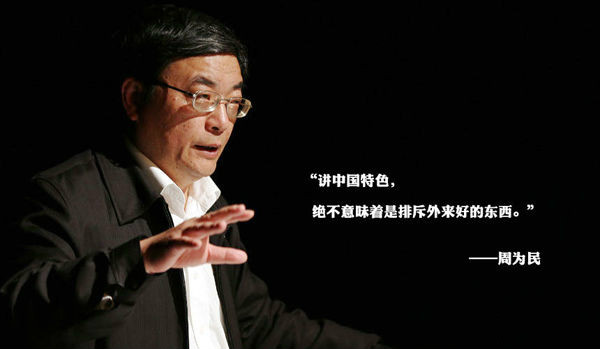

如何读懂十八大后的中国时局?去年底,深圳,第二届大梅沙论坛期间,中央党校马克思主义理论教研部原主任周为民接受凤凰评论《高见》栏目独家访谈。

周为民认为,十八大后,以反腐败为重点的全面从严治党有很强的现实必要性和紧迫性,就其应有的目的来说,反腐包含三重意义:重振纲纪,重建官场生态,重新澄清基本的政治伦理,“集中到一点就是救党”。

周为民亦指出,全面从严治党,一方面要整饬纪律、重振纲纪;另一方面要着力健全发展党内民主,有效保障党员能够行使党章确认的党员的权利(当然与遵守党的纪律、履行党员义务相一致),从而凝聚起广大党员。

对当下一些党内外人士对时局的困惑,周为民向凤凰网强调,意识形态给社会各群体提供的预期具有全局影响力,因此要正确恰当评估当前意识形态和思想文化领域的状况,不能任意夸大“敌情”。

访谈嘉宾:周为民 中央党校马克思主义理论教研部原主任

凤凰评论《高见》栏目访谈员:凤凰网主笔陈芳

突出全面从严治党有三重含义

凤凰评论《高见》:为什么十八大后格外强调全面从严治党且力度空前?

周为民:从严治党是历来强调的,但十八大以来,突出强调从严治党的确有特殊重要性和紧迫性。十八大提出党要经受四大考验、化解四种危险(四大考验,指长期执政的考验、改革开放的考验、市场经济的考验和外部环境的考验;四种危险,即精神懈怠的危险、能力不足的危险、脱离群众的危险、消极腐败的危险)。要达到这个目的,需要突出全面从严治党。

全面从严治党,现在集中体现在反腐上,首先是要整饬纪律、重振纲纪。为什么?若干年来,种种矛盾、问题非常突出,得不到有效处理,不断积累加剧,原因固然是多方面的,但一个不可忽视的原因就是纲纪废弛,腐败的滋生蔓延也与此有直接的关系。这种情况任其发展下去,的确很危险。

凤凰评论《高见》:新一届中央领导班子有着很强的问题导向,是针对什么问题?

周为民:重振纲纪的同时,是要重建官场生态。多年纲纪废弛带来的直接后果就是官场生态的恶化,出现很多匪夷所思的现象,官场生态已经恶化到相当严重的地步,这种局面必须扭转。

与这两点相联系,是要澄清一些基本的政治伦理。纲纪废弛、官场生态恶化,也直接导致政治伦理上一些基本的是非、善恶、荣耻的错乱。一些官员似乎已经不知道、不在意作为一个官员(更不用说作为共产党的干部),真正的体面和尊严在哪里、是什么了。而这种状况对社会是有极强烈的腐蚀性的,是造成社会风气败坏的重要原因之一。

凤凰评论《高见》:你刚才讲的纲纪废弛、官场生态恶化、政治伦理错乱等问题,长期积累,甚至官场中不少人习以为常,为什么这个问题过去没有得到解决?

周为民:口号一直是都有的,但怎么以有效的措施,特别是从制度层面体现从严治党,一直是比较薄弱的,这就导致了这些后果。如果没有良好的体制制度,执政党的各级领导机关、领导干部又掌握如此巨大的权力和资源,党就会一直处在危险之中。严重的腐败问题就说明了这一点。一些地方出现塌方式大面积腐败,中央政治局常委、军委副主席这样最高层级上的腐败,还不说明党的肌体正在发生变质吗?当然这还是局部的变质,但其严重程度也已经触目惊心了。从这方面来看,十八大后强调全面从严治党,特别是以反腐败为重点来从严治党,其应有的意义集中到一点,就是救党。

党内民主为反腐提供制度保障

凤凰评论《高见》:强力反腐,从严治党,但在过程中,也出现了各种各样的声音,比如认为反腐是不是选择性?还有党内出现人人自危的现象,一些人感慨过去大环境如此,现在来抓是不是人人都有问题。这种声音背后其实是对反腐的不确定,对这种声音你怎么看?

周为民:这些问题都需要重视,但首要的和最紧急的是要遏制住腐败,这是救党、救军之举的要求。否则任其发展下去,腐败导致亡党亡国不是一句空话。

全面从严治党,根本任务是制度建设,制度建设除党自身的制度改革,还包括经济体制改革、政治体制改革和社会体制改革等等,这些都是与全面从严治党联系在一起的。

十八届三中全会明确了市场决定资源配置,这不仅有重大的经济意义,同时有深刻的社会和政治意义,对反腐败来说也是一项治本之策。我一再讲,腐败是什么问题?腐败是官场侵犯市场的问题,是本来应该由市场配置的资源,被过多控制在权力手中导致的。因此,明确以市场决定资源配置为目标来推进经济体制改革,尽可能把由权力过多控制的资源交还给市场,既是完善市场体制的要求,同时对腐败也具有釜底抽薪的作用。

凤凰评论《高见》:从党的建设角度来讲,制度上体现从严治党,最根本的是什么?

周为民:从制度建设上体现从严治党,根本还是要认真推进发展党内民主。对民主的理解,首先我想应该从功能的意义上去理解。

凤凰评论《高见》:而不是从意识形态。

周为民:对,从功能意义上来理解民主,民主的实质就是权力制衡。一定要在这方面着力,按照这样的方向真正发展党内民主,来推进党的建设和制度改革。包括党的建设制度改革当中非常关键的干部制度改革,也要按照发展和健全民主制度的方向来思考设计。

很重要的一点,就是要避免干部队伍的逆淘汰现象,体制制度的缺陷导致真正优秀的干部上不来,能够上来的有不少往往是投机钻营、吹牛拍马和一味谋取官位来谋求私利的。如果这种逆淘汰现象得不到纠正,一定带来整个干部队伍的劣质化,这对执政党来说是致命的。

警惕党的领导机关和干部脱离广大党员

凤凰评论《高见》:为什么要强调政治规矩?

周为民:充分保障党员的民主权利,这同样是治党中一个具有基础性的问题。按照党章规定,保证每一个党员享有充分的民主权利,包括提出意见建议、批评和要求的权利,要认真对待,充分保障,否则党心是凝聚不了的。

凤凰评论《高见》:怎么理解妄议中央?

周为民:我们党历来强调执政党最大的危险是脱离群众,我多次讲在这个最大危险当中,首先存在的一个危险,就是党的领导机关和领导干部脱离广大党员。如果这样,这个党人数再多也是没有力量的,因为没有向心力、凝聚力,党员感受不到自己的民主权利。很多普通党员,面对转型时期的矛盾和危机,的确是忧党忧国的,可以说谈到很多问题都是痛心疾首的,但是没有足够有效的渠道来提出自己的一些想法、建议和批评,甚至总是处在被压制的状态,这样一定导致实际上的人心离散。

凤凰评论《高见》:有分析认为现在是重新唤醒党章,它和党章规定的党员民主权利是一种什么关系?

周为民:全面从严治党,一方面要整治纪律、重振纲纪;另一方面要着力去健全发展党内民主,让广大党员能够切实行使党章规定的权利,从而有认同感、归属感、荣誉感。

凤凰评论《高见》:正本清源怎么讲?

周为民:正本清源,就是一定要澄清过去在党的基本理论上存在的一些教条式理解和错误观点。

例如关于马克思主义的问题,马克思主义是共产党的指导思想、理论基础,这是一直强调的,但现实当中一个不必讳言的现象,就是马克思主义好像越来越不被人当回事,甚至认为那套东西过时了、没用了。这样一种现实跟马克思主义作为党的指导思想和理论基础的地位形成巨大反差。这就是一个很严重的问题,不少人也在不断呼吁要加强马克思主义指导和建设,投入了大量的人力财力,但为什么效果还是不理想?

如果把这样的问题简单归结为所谓政治立场和西方影响,那是不得要领的。造成这种现象的主要原因,是我们长期所了解所接受的马克思主义基本是从苏联来的,是和苏联模式相联系的一套意识形态观念体系。这套东西跟本来的、科学的马克思主义是有重大区别的,用中央的话来说,就是其中存在不少对马克思主义的教条式理解,和附加在马克思主义名下的错误观点。是这些东西错了,过时了,但它一直被误以为就是正宗的标准的马克思主义,所以很多人好像理所当然地认为马克思主义错了,过时了。这是一个莫大的误解。

另一方面,针对这个问题,强化马克思主义的宣传教育固然重要,但如果其中的不少内容,还在沿袭教条式理解和附加的错误观点,还把它当成是马克思主义,那么越是强化对这些东西的宣传,就越是适得其反。

当下意识形态领域仍需正本清源

凤凰评论《高见》:为什么今天我们依然要强调正本清源?

周为民: 邓小平从改革开放一开始,就提出在党的思想理论上正本清源的任务,强调要重新回答什么是社会主义、什么是马克思主义。解放思想是和正本清源联系在一起的,就是要把思想从苏联模式和苏联意识形态的长期束缚中解放出来。

今天既然要全面深化改革,而且要全面加强党的建设,也就需要继续推进这项工作,继续正本清源,不能够再把那些对马克思主义的教条式理解和附加的错误观点,当作是马克思主义来传播、强化。

凤凰评论《高见》:邓小平提出这个问题30多年了,我们的市场经济也实行了这么多年,为什么今天反复出现这一问题?

周为民:这个原因也是比较复杂的。正本清源这项工作确实取得很大的成效,集中到一点就是新的理论创造,即中国特色社会主义。我也一再讲中国特色社会主义是一个革命性的改革的命题。很多人问什么叫中国特色,所谓中国特色,一般讲当然是立足中国国情,从中国实际出发,但是不要忘记它最直接最现实最深刻的含义,是强调一定要摆脱苏联模式,中国特色社会主义是相对于苏联式社会主义来说的。

凤凰评论《高见》:现在提出正本清源,正什么,清什么?

周为民:还是进一步深化对什么是社会主义、什么是马克思主义的研究和认识。

改革开放一开始所面临的思想理论上的主要障碍,就是左的东西,每向前走一步,都是在克服这些阻力。这些左的东西虽然存在,但是很长一段时间作用是有限的,因为改革在顺利推进,社会普遍受益,那些左的声音起不了太大作用。

但是近若干年情况有所不同,转型时期、转轨过程当中很多矛盾问题在积累加剧,有些问题发展到相当严重甚至失控的程度,引起社会上很多群体的广泛不满。在这种情况下,就容易任意想象过去,任意想象旧体制、美化旧体制,觉得改革开放前的计划经济体制之下好像没有贫富悬殊、社会不平等、官场腐败等现象。这实际是因为对现实不满而导致的一种对过去的想象。

对现实不满的人开始想象、美化旧体制

凤凰评论《高见》:为什么会出现想象旧体制、美化旧体制?

周为民:左的极端思潮认为,这都是改革开放和市场经济带来的,解决办法就是要重新肯定过去的体制,甚至公开主张要重新肯定文化大革命。因为矛盾、问题的积累加剧,这样一种左的极端思潮,有了一定的社会基础和相当的蛊惑力。在意识形态上,如果利用民众的不满,来重新主张过去的一些极端的左的思想和观点,那就是严重的问题了。对这种极端的左的东西是需要特别警惕的,包括各种狭隘的民族主义和民粹主义。

事实上,改革开放不仅仅带来了物质财富的巨大增长,也空前提高了中国社会的平等程度。这一点很多人不能接受,认为改革开放以来,搞市场经济搞出这么严重的社会不平等、贫富差距这么大,怎么还敢说空前提高了中国社会的平等程度?对收入差距包括更重要的财产差距,是要认真来对待的,但是以为旧体制之下很平等,没有这些问题,那完全是不符合事实的。

凤凰评论《高见》:具体指什么?

周为民:想一想旧体制下中国的农民,想想中国农民的当代命运和他们遭受过的重重苦难。旧体制以诸如户籍制度、商品粮制度、城市消费品配给制度、就业福利保障制度等等。所有这些制度、政策构成一道坚硬的壁垒来隔绝城乡,把农民挡在城市之外,人为地把社会成员划分为两类不同身份的人,一类是乡下人,农民,一类是城里人,职工,由这种身份的不平等带来的是全面的机会不平等,几乎一切机会对农民都是封闭的。这是举世罕见的严重的社会不平等,而且是在人的基本权利上的严重不平等。当然计划经济有它不得不这样做的苦衷,但毕竟这是严重的社会不平等,而且完全不符合社会主义的要求。

凤凰评论《高见》:这种严重的社会不平等是怎么打破的?

周为民:是改革开放打破的。农民终于有了进城的自由,以及到城里去打工挣钱、争取脱贫致富的权利,这是不是空前提高了中国社会的平等程度?当然这个问题还没有完全解决,包括农民工的地位、待遇、所受到的歧视等等,而现在这些问题,恰恰是旧体制之下严重的不平等还没有完全消除的表现。

认为旧体制之下没有腐败,又是一个任意的想象,绝对的权力绝对导致腐败,旧体制之下那样一种高度集中的权力,甚至是绝对的权力,你说会没有腐败?

凤凰评论《高见》:但大家观感上觉得旧体制之下好像比较清廉。

周为民:一是计划经济体制下,经济货币化程度很低,所以那时的腐败主要不表现在贪了多少钱,而是表现在各种特权上,倚仗特权的各种各样腐败同样是触目惊心的。改革开放以后,搞市场经济,经济的货币化程度不断提高,这时的腐败更多表现在倚仗权力来攫取钱财。

第二个原因是过去旧体制之下,整个社会的公开透明程度是很低的,很多情况民众根本不可能知道。现在信息传播方式、传播技术的变化,已经大大提高了信息的公开透明程度。

极端的左的思潮,包括主张用过去的办法,甚至文革的办法,来处理今天的矛盾和问题,他们所使用的基本思想资源,就是过去被高度简单化、教条化了的阶级斗争理论,而他们对阶级、阶级斗争理论的理解,基本上沿袭苏联意识形态和过去阶级斗争为纲的指导思想,这是非常危险的。

如果这样来处理今天的矛盾和问题,一定要出大乱子。哪有执政党主张阶级斗争的?执政党的基本责任是要尽可能充分维护全社会各个群体的利益,最大限度地促进全社会的团结与和谐,防止社会出现阶级分化,而决不能鼓动社会对立,制造所谓阶级斗争。

这些问题都需要从基本的理论上去做进一步澄清。这是大是大非问题,一定不能够背离这个方向。左的东西的要害就是动摇、否定十一届三中全会以来党的基本理论、基本路线,对这样一套左的东西不能够含糊、暧昧、甚至迁就,更不能够有意无意去试图利用。

左的思潮一旦蔓延,会严重恶化党内和社会上的政治风气,一定导致很多宵小之徒的政治投机。要看到,在中国凡是政治投机,总是向左的方向去投机的。中国要警惕右,但主要是防止左,这是邓小平就中国发展的全局和长远提出的最重要的告诫之一,不能忘掉。

意识形态要给公民提供安全的预期

凤凰评论《高见》:常听到不少人提出这样的困惑:一方面我们强调全面深化改革、市场资源起决定作用、强调全面依法治国、提高现代治理能力,另一方面在意识形态方面又感觉到呈现收紧态势。中国究竟往什么方向走?

周为民:意识形态是有全局影响力的,因为意识形态的基本功能是提供预期,对企业家也好、知识分子也好、社会各群体也好,起到一种提供预期的作用。环境是不是安全、对未来是不是确定,人们会通过意识形态的状况来作出判断。为什么说极左的东西有害呢,就是因为它提供的是一种不安全不确定的预期。

意识形态的核心目的,是要赢得人心、凝聚人心。如果在意识形态上整天喊打喊杀能凝聚人心吗?那不是造成人心恐慌吗?因此一旦意识形态上给社会提供的是不安全、不确定的预期,在其他各个方面都会产生不良影响。

凤凰评论《高见》:类似的警醒其实并不算多。

周为民:如果意识形态领域左的东西沉渣泛起,人们还是不放心的,还是有疑虑的,这样就很难充分激发全社会的活力了。如果再以简单、强制的方式对待意识形态问题,那就更会导致人心疏离,影响党与社会各群体特别是与知识分子的关系,同时也会加剧意识形态方面的虚假化,使人们为了安全都以所谓“政治正确”的假话空话互相敷衍,更不用说那些正好以此投机的了。这是道德的堕落、思想的腐败和政治风气的败坏。

海外有些议论常简单化地说邓小平是什么“政左经右”,这个看法不对。邓既不是“经右”,也不是“政左”。邓小平开辟中国改革和现代化的大局,首先是在意识形态上、政治上推进思想解放,排除左的障碍,这样才焕发出全党全社会的生机和活力,才有经济体制改革的启动和推进,才出现邓小平所说的那种局面:“中国真正活跃起来了”。这就是意识形态对全局的影响。意识形态上坚持解放思想、实事求是,注重开放包容,就有感召力、凝聚力,就有全局的主动,反之就会导致全局被动。

凤凰评论《高见》:如何有效防止左的危害?

周为民:要防止左的危害,首先要恰当地认识评估当前意识形态、思想文化领域的状况,不能任意夸大敌情,不能把思想文化上的一些现象或者问题简单笼统地看成阶级斗争,不能把经过三十多年改革开放以后,意识形态领域的状况看成是战争状态,甚至把党在这个领域的处境,看得跟孤守于四面受困的山头一样。

同时,还需要特别防止那样一种现象:本来是一些机关一些干部自身工作没有做好,但出了问题就编造、夸大“敌情”,滥用什么“敌对势力”作为诿过卸责的遁辞。

经过几十年发展,中国的实力和过去已经不可同日而语,因此更有底气,这是好的。但一定要防止轻躁虚骄,不能把强调中国特色狭隘理解为我们在任何方面都独一无二,和任何人不同,别人那套东西统统不足为训。要看到,非常重要的中国特色之一,也是中华文化最显著的特色之一,就是我们中国人、中华文化对外来文化外部文明有足够的包容、吸纳和融合能力,不仅能以“既来之,则安之”的从容大度安顿、欣赏外来文化,而且会以“西天取经”的精神不畏任何艰难地主动去学习外部文化,而且以真诚的敬重对待它,把它尊称为“经”。

(凤凰评论原创出品,版权稿件,转载请注明来源,违者必究!)